е…°е·һеӨ§еӯҰдёүдёӘвҖңжҗӯе»әвҖқеҸ‘жҢҘзӨҫдјҡе®һи·өвҖңдёүе…ЁиӮІдәәвҖқйҮҚиҰҒдҪңз”Ё

еҸ‘зЁҝж—¶й—ҙпјҡ2025-08-27 10:20:00 жқҘжәҗпјҡ йқ’жҳҘе…°еӨ§

гҖҖгҖҖ2025е№ҙпјҢе…°е·һеӨ§еӯҰ457ж”ҜзӨҫдјҡе®һи·өеӣўйҳҹгҖҒ780дҪҷйЎ№дёӘдәәе®һи·өйЎ№зӣ®гҖҒзҙҜи®Ў5000дҪҷеҗҚеёҲз”ҹдё»еҠЁиһҚе…Ҙе’ҢжңҚеҠЎеӣҪ家з»ҸжөҺзӨҫдјҡеҸ‘еұ•еӨ§еұҖпјҢйҖҡиҝҮдёүдёӘвҖңжҗӯе»әвҖқеҲҮе®һеҸ‘жҢҘзӨҫдјҡе®һи·өеңЁдәәжүҚеҹ№е…»дёӯзҡ„йҮҚиҰҒиҪҪдҪ“дҪңз”ЁпјҢеј•еҜје’Ңеё®еҠ©е№ҝеӨ§йқ’е№ҙдёҠеҘҪдёҺзҺ°е®һзӣёз»“еҗҲзҡ„вҖңеӨ§жҖқж”ҝиҜҫвҖқпјҢз»„з»ҮеҠЁе‘ҳе№ҝеӨ§йқ’е№ҙеңЁд»ҘдёӯеӣҪејҸзҺ°д»ЈеҢ–е…ЁйқўжҺЁиҝӣдёӯеҚҺж°‘ж—ҸдјҹеӨ§еӨҚе…ҙзҡ„еҫҒзЁӢдёӯиҙЎзҢ®йқ’жҳҘеҠӣйҮҸгҖӮ

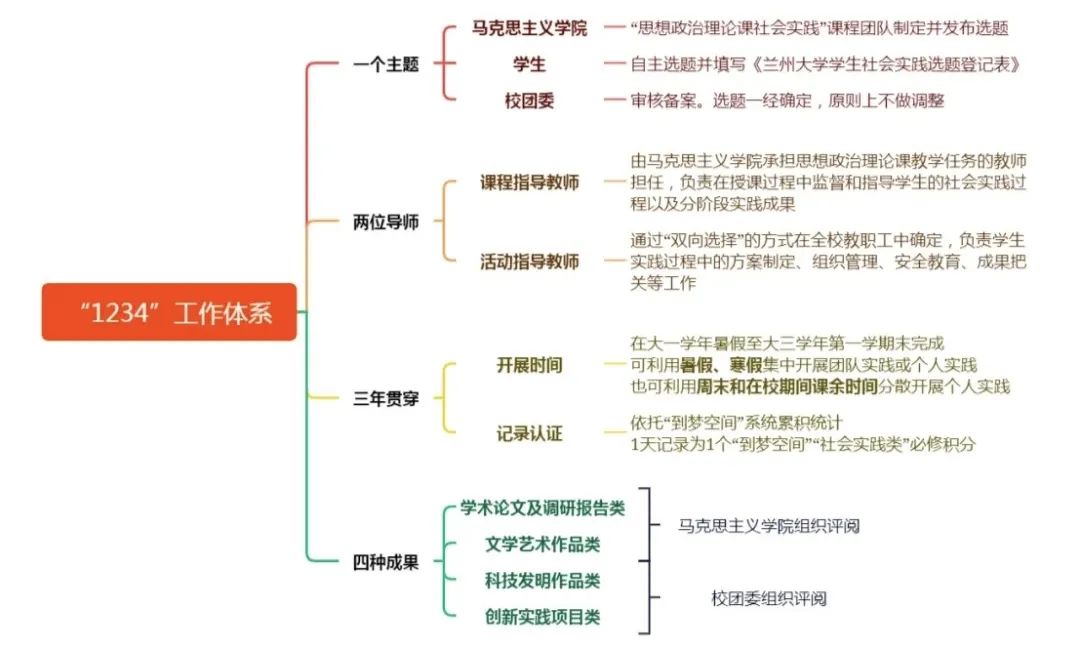

е…°е·һеӨ§еӯҰвҖң1234вҖқзӨҫдјҡе®һи·өе·ҘдҪңдҪ“зі»

гҖҖгҖҖжҗӯе»әвҖң1234вҖқзӨҫдјҡе®һи·өе·ҘдҪңдҪ“зі» иҗҪе®һвҖңе…Ёе‘ҳиӮІдәәвҖқ

гҖҖгҖҖе…°е·һеӨ§еӯҰе°ҶеӯҰз”ҹзӨҫдјҡе®һи·өжҙ»еҠЁдҪңдёәвҖңжҖқжғіж”ҝжІ»зҗҶи®әиҜҫзӨҫдјҡе®һи·өвҖқпјҢзәіе…Ҙе…Ёж Ўжң¬з§‘з”ҹжүҖжңүдё“дёҡдәәжүҚеҹ№е…»ж–№жЎҲпјҢйҖҡиҝҮгҖҠе…°е·һеӨ§еӯҰжң¬з§‘з”ҹзӨҫдјҡе®һи·өеӯҰеҲҶеҲ¶з®ЎзҗҶе®һж–ҪеҠһжі•гҖӢзЎ®з«ӢдәҶвҖң1234вҖқе·ҘдҪңдҪ“зі»гҖҒиҗҪе®һвҖңдёүе…ЁиӮІдәәвҖқжҖқж”ҝе·ҘдҪңж јеұҖпјҡ马е…ӢжҖқдё»д№үеӯҰйҷўжҖқжғіж”ҝжІ»зҗҶи®әиҜҫж•ҷеӯҰеӣўйҳҹеҲ¶е®ҡ并йқўеҗ‘е…Ёж ЎдёҖе№ҙзә§жң¬з§‘з”ҹе…¬еёғзӨҫдјҡе®һи·өйҖүйўҳпјҢеӯҰз”ҹзЎ®е®ҡдёҖдёӘйҖүйўҳ并еӣҙз»•йҖүйўҳејҖеұ•зӨҫдјҡе®һи·өжҙ»еҠЁпјӣзӨҫдјҡе®һи·өз”ұдёӨдҪҚеҜјеёҲе…ұеҗҢжҢҮеҜјпјҢзҗҶи®әжҢҮеҜјж•ҷеёҲз”ұ马е…ӢжҖқдё»д№үеӯҰйҷўжҖқж”ҝиҜҫж•ҷеёҲжӢ…д»»гҖҒжҙ»еҠЁжҢҮеҜјж•ҷеёҲз”ұеӯҰз”ҹйҖҡиҝҮвҖңеҸҢеҗ‘йҖүжӢ©вҖқзҡ„ж–№ејҸеңЁе…Ёж Ўж•ҷиҒҢе·ҘдёӯзЎ®е®ҡпјӣеӯҰз”ҹзҡ„зӨҫдјҡе®һи·өжҙ»еҠЁеҸҜд»ҘиҙҜз©ҝдёүе№ҙејҖеұ•пјҢжҲ–еңЁеҜ’гҖҒжҡ‘еҒҮжңҹй—ҙд»Ҙеӣўйҳҹе®һи·өжҲ–дёӘдәәе®һи·өзҡ„ж–№ејҸйӣҶдёӯеҸӮдёҺвҖңдёүдёӢд№ЎвҖқвҖңиҝ”家乡вҖқзӨҫдјҡе®һи·өжҙ»еҠЁпјҢжҲ–еҲ©з”Ёе‘Ёжң«е’ҢеңЁж Ўжңҹй—ҙзҡ„иҜҫдҪҷж—¶й—ҙзҒөжҙ»еҸӮдёҺвҖңеӨ§еӯҰз”ҹзӨҫеҢәе®һи·өи®ЎеҲ’вҖқе’ҢеӨ§еӯҰз”ҹе®һд№ вҖңжү¬еёҶи®ЎеҲ’вҖқпјӣе®һи·өжҙ»еҠЁз»“жқҹеҗҺпјҢеӯҰз”ҹеҸҜж №жҚ®е®һи·өеҶ…е®№гҖҒдё“дёҡзү№й•ҝзӯүпјҢеңЁжҢҮеҜјж•ҷеёҲзҡ„жҢҮеҜјдёӢеҪўжҲҗеӯҰжңҜи®әж–ҮеҸҠи°ғз ”жҠҘе‘ҠгҖҒж–ҮеӯҰиүәжңҜдҪңе“ҒгҖҒ科жҠҖеҸ‘жҳҺдҪңе“ҒгҖҒеҲӣж–°е®һи·өйЎ№зӣ®еӣӣзұ»жҲҗжһңпјҢз»ҸиҝҮ专家иҜ„йҳ…并йҖҡиҝҮеҗҺеҚіеҸҜиҺ·еҫ—2дёӘ第дёҖиҜҫе Ӯеҝ…дҝ®еӯҰеҲҶе’Ң2дёӘ第дәҢиҜҫе Ӯеҝ…дҝ®еӯҰеҲҶгҖӮ

гҖҖгҖҖжҗӯе»әйҳ¶жўҜејҸзҡ„第дәҢиҜҫе Ӯжҙ»еҠЁ иҗҪе®һвҖңе…ЁиҝҮзЁӢиӮІдәәвҖқ

гҖҖгҖҖз»ҸиҝҮеӨҡе№ҙзҡ„жҺўзҙўпјҢе…°е·һеӨ§еӯҰжһ„е»әдәҶвҖңж„ҸиҜҶе”ӨйҶ’вҖ”иғҪеҠӣеҹ№е…»вҖ”жҲҗжһңдә§еҮәвҖқйҳ¶жўҜејҸзҡ„第дәҢиҜҫе Ӯжҙ»еҠЁпјҢдёәдёҚеҗҢеӯҰж®өгҖҒдёҚеҗҢиғҪеҠӣеұӮж¬Ўзҡ„еҗҢеӯҰжҸҗдҫӣдәҶиҸңеҚ•ејҸзҡ„第дәҢиҜҫе Ӯжҙ»еҠЁгҖӮ

гҖҖгҖҖвҖңж„ҸиҜҶе”ӨйҶ’вҖқзқҖеҠӣи§ЈеҶівҖңеҰӮдҪ•еҒҡзӨҫдјҡе®һи·өвҖқиҝҷдёҖж„ҸиҜҶй—®йўҳгҖӮж Ўеӣўе§”дё“иҒҢеӣўе№ІйғЁгҖҒдё»иҰҒеӯҰз”ҹйӘЁе№ІжҜҸе№ҙж·ұе…ҘеӯҰйҷўиҝӣиЎҢзӨҫдјҡе®һи·өеҠЁе‘ҳе®Ји®ІгҖҒйЎ№зӣ®еҹ№иӮІиҝ‘10еңәпјӣйӮҖиҜ·еҫҖе№ҙдјҳз§ҖеӯҰз”ҹд»ЈиЎЁејҖеұ•вҖңеҲӣж–°е®һи·өз»ҸйӘҢеҲҶдә«жІҷйҫҷвҖқжҙ»еҠЁпјҢеӣҙз»•йЎ№зӣ®йҖүйўҳгҖҒеӣўйҳҹз»„е»әгҖҒж–№жЎҲи®ҫи®ЎзӯүиҝӣиЎҢз»ҸйӘҢдәӨжөҒпјӣе®һи·өжҙ»еҠЁз»“жқҹеҗҺпјҢз»„з»ҮејҖеұ•вҖңдјҳз§Җе…ёеһӢиҝӣж”ҜйғЁвҖқжҙ»еҠЁпјҢд»Ҙдё»йўҳеӣўж—Ҙжҙ»еҠЁдёәеҘ‘жңәдёәж–°з”ҹдј жҺҲз»ҸйӘҢгҖӮвҖңиғҪеҠӣеҹ№е…»вҖқзқҖеҠӣи§ЈеҶівҖңеҰӮдҪ•еҒҡеҘҪзӨҫдјҡе®һи·өвҖқиҝҷдёҖиғҪеҠӣй—®йўҳгҖӮжҜҸе№ҙжҳҘеӯЈеӯҰжңҹпјҢеңЁзӨҫдјҡе®һи·өжҙ»еҠЁејҖеұ•еүҚйӮҖиҜ·дё“дёҡж•ҷеёҲе’Ңдјҳз§ҖеёҰйҳҹж•ҷеёҲејҖеұ•вҖңеҲӣж–°е®һи·өиғҪеҠӣз ”дҝ®еқҠвҖқвҖңе®һи·өйЎ№зӣ®еҹ№и®ӯиҗҘвҖқзӯүжҙ»еҠЁпјҢж•ҷжҺҲзӨҫдјҡи°ғз ”ж–№жі•гҖҒжҸҗеҮәйЎ№зӣ®иҗҪе®һж„Ҹи§ҒпјҢжҸҗеҚҮеӯҰз”ҹзӨҫдјҡе®һи·өжҙ»еҠЁжҲҗж•ҲгҖӮвҖңжҲҗжһңдә§еҮәвҖқзқҖеҠӣи§ЈеҶівҖңеҰӮдҪ•з”ЁеҘҪзӨҫдјҡе®һи·өвҖқиҝҷдёҖеә”з”Ёй—®йўҳпјҢе°Ҷж–ҮиүәдҪңе“ҒгҖҒеҝ—ж„ҝжңҚеҠЎйЎ№зӣ®гҖҒеҲӣж–°еҲӣдёҡйЎ№зӣ®зӯүеҪўејҸеқҮеҸҜдҪңдёәе®һи·өжҲҗжһңпјҢиҝ‘е№ҙжқҘе®һи·өеӣўйҳҹжҲҗжһңе…ҲеҗҺиҺ·еҫ—第е…ӯеұҠдёӯеӣҪеӣҪйҷ…вҖңдә’иҒ”зҪ‘+вҖқеӨ§еӯҰз”ҹеҲӣж–°еҲӣдёҡеӨ§иөӣвҖңйқ’е№ҙзәўиүІзӯ‘жўҰд№Ӣж—…вҖқиөӣйҒ“йҮ‘еҘ–гҖҒ第еҚҒдёғеұҠвҖңжҢ‘жҲҳжқҜвҖқе…ЁеӣҪеӨ§еӯҰз”ҹиҜҫеӨ–еӯҰжңҜ科жҠҖдҪңе“Ғз«һиөӣзәўиүІдё“йЎ№иөӣдёҖзӯүеҘ–зӯүпјҢж¶ҢзҺ°еҮәдәҶд»ҘвҖңж–ҮеҢ–иЎҢиҖ…вҖқвҖңз»ҝйҳҹвҖқзӯүдёәд»ЈиЎЁзҡ„дёҖжү№дјҳз§ҖеӯҰз”ҹеӣўйҳҹгҖӮ

гҖҖгҖҖжҗӯе»әеёҲз”ҹж Ўең°дәӨжөҒеҚҸдҪңжЎҘжўҒ иҗҪе®һвҖңе…Ёж–№дҪҚиӮІдәәвҖқ

гҖҖгҖҖеңЁжң¬е№ҙеәҰпјҢе…°е·һеӨ§еӯҰи®ҫз«ӢдәҶзү№иүІе“ҒзүҢйЎ№зӣ®гҖҒвҖңжҸӯжҰңжҢӮеё…вҖқзӨҫдјҡи°ғз ”дё“йЎ№гҖҒж Ўең°дјҒеҗҲдҪңдё“йЎ№е’Ң科жҠҖиҪ¬еҢ–дё“йЎ№еӣӣдёӘдё“йЎ№е®һи·өжҙ»еҠЁпјҢж—ЁеңЁдёәж•ҷеёҲдёҺеӯҰз”ҹгҖҒеӯҰж ЎдёҺең°ж–№жҗӯе»әиө·дёҖеә§еҚҸеҗҢиӮІдәәзҡ„жЎҘжўҒгҖӮ

гҖҖгҖҖзү№иүІе“ҒзүҢйЎ№зӣ®йҮҚзӮ№ж”ҜжҢҒдәҶд»ҘеҸЈи…”еҢ»еӯҰйҷўвҖңзӣҠеҸЈеҘҪзүҷвҖқгҖҒиө„жәҗзҺҜеўғеӯҰйҷўвҖңе№ёзҰҸй•ҝжөҒжҜҚдәІжІівҖқзӯү14дёӘиғҪеӨҹеҪ°жҳҫеӯҰж Ўзү№иүІгҖҒеҸ‘жҢҘдё“дёҡдјҳеҠҝгҖҒиҒҡз„ҰзӨҫдјҡйңҖжұӮгҖҒеҲҮе®һ收иҺ·жҲҗй•ҝзҡ„е®һи·өе“ҒзүҢйЎ№зӣ®гҖӮвҖңжҸӯжҰңжҢӮеё…вҖқзӨҫдјҡи°ғз ”дё“йЎ№еқҡжҢҒиӮІдәәеҜјеҗ‘гҖҒй—®йўҳеҜјеҗ‘е’ҢжҲҗжһңеҜјеҗ‘зӣёз»ҹдёҖзҡ„еҺҹеҲҷпјҢйҖҡиҝҮеӯҰз”ҹеӣўйҳҹвҖңжҸӯжҰңвҖқгҖҒж•ҷеёҲеёҰйҳҹи°ғз ”зҡ„ж–№ејҸж·ұе…ҘејҖеұ•и°ғжҹҘз ”з©¶е№¶еҪўжҲҗй«ҳиҙЁйҮҸи°ғз ”жҠҘе‘ҠгҖӮж Ўең°дјҒеҗҲдҪңдё“йЎ№ж—ЁеңЁжҺЁеҠЁж•ҷиӮІй“ҫгҖҒдәәжүҚй“ҫдёҺдә§дёҡй“ҫгҖҒеҲӣж–°й“ҫжңүжңәиЎ”жҺҘпјҢзқҖеҠӣжһ„е»әиө„жәҗе…ұдә«гҖҒдјҳеҠҝдә’иЎҘзҡ„ж Ўең°дјҒеҚҸеҗҢеҸ‘еұ•ж јеұҖпјҢдёәеҢәеҹҹй«ҳиҙЁйҮҸеҸ‘еұ•жҸҗдҫӣеқҡе®һжҷәеҠӣж”Ҝж’‘е’ҢдәәжүҚдҝқйҡңгҖӮ科жҠҖиҪ¬еҢ–дё“йЎ№иҒҡз„Ұең°ж–№з»ҸжөҺзӨҫдјҡеҸ‘еұ•дёҺдә§дёҡеҚҮзә§гҖҒ科жҠҖеҲӣж–°зӯүжҲҳз•ҘйңҖжұӮпјҢз»„з»ҮдёҖжү№еӯҰз”ҹ科жҠҖеҲӣж–°еӣўйҳҹеҲ°дјҒдёҡиЎҢдёҡдёҖзәҝејҖеұ•дә§дёҡи°ғз ”гҖҒеҸӮи§Ӯе®һи®ӯгҖҒеӯҰд№ дәӨжөҒзӯүжҙ»еҠЁгҖӮ

гҖҖгҖҖе…°е·һеӨ§еӯҰе§Ӣз»ҲеқҡжҢҒвҖңзҪ‘ж јеҢ–вҖқзҡ„зӨҫдјҡе®һи·өжҙ»еҠЁз®ЎзҗҶжЁЎејҸпјҢз”ұеӣўйҳҹиҙҹиҙЈдәәжҲ–еӣўйҳҹжҢҮеҜјж•ҷеёҲжүҖеңЁеӯҰйҷўзЎ®е®ҡе®һи·өеӣўйҳҹзҡ„иҙЈд»»еҚ•дҪҚпјҢ并з”ұиҙЈд»»еҚ•дҪҚйҖүй…Қдё“иҒҢеӣўе№ІйғЁдҪңдёәзӨҫдјҡе®һи·өжҙ»еҠЁиҒ”з»ңдәәпјҢдё»иҰҒиҙҹиҙЈеҚҸи°ғдҝқйҡңеҗ„е®һи·өеӣўйҳҹзҡ„е®үе…ЁжҠҘеӨҮгҖҒдҝқйҷ©иҙӯд№°гҖҒе®¶ж ЎжІҹйҖҡгҖҒж–°й—»е®Јдј зӯүдәӢе®ңгҖӮдёӢдёҖйҳ¶ж®өпјҢе…°е·һеӨ§еӯҰе°Ҷ延з»ӯе®һи·өиӮІдәәе·ҘдҪңзҡ„иүҜеҘҪеҠҝеӨҙгҖҒе®Ҳзүўе®үе…Ёеә•зәҝпјҢдёәе®һзҺ°ејә科жҠҖгҖҒејәе·ҘдёҡгҖҒејәзңҒдјҡгҖҒејәеҺҝеҹҹзҡ„вҖңеӣӣејәвҖқиЎҢеҠЁе’ҢвҖңеңЁиҘҝеҢ—еҠһеҘҪдёҖжөҒеӨ§еӯҰвҖқжұҮиҒҡйқ’е№ҙеҠӣйҮҸпјҢи®©йқ’жҳҘеңЁе…ҡе’Ңдәәж°‘жңҖйңҖиҰҒзҡ„ең°ж–№з»ҡдёҪз»Ҫж”ҫгҖӮ