гҖҖгҖҖеҲҡеҲҡиҝҮеҺ»зҡ„жҡ‘жңҹпјҢеңЁж–ҮеҚҡеңәйҰҶгҖҒж—…жёёжҷҜеҢәгҖҒйқһйҒ—е·ҘеқҠгҖҒд№Ўжқ‘з”°й—ҙпјҢдәә们иғҪзңӢеҲ°еҫҲеӨҡе№ҙиҪ»зҡ„гҖҒжҷ’й»‘зҡ„и„ёеәһпјҡжңүдәәеңЁжҷҜеҢәеј•еҜјжёёе®ўз»ҙжҢҒ秩еәҸпјҢжңүдәәеңЁйқһйҒ—еңәйҰҶи®°еҪ•дј жүҝдәәзҡ„е·ҘдҪңжөҒзЁӢпјҢжңүдәәеёҰзқҖзІҫеҪ©зҡ„иҠӮзӣ®иө°иҝӣд№Ўжқ‘вҖҰвҖҰ他们е°ұжҳҜеҸӮеҠ жҡ‘жңҹзӨҫдјҡе®һи·өзҡ„еӨ§еӯҰз”ҹпјҢд»Ҙйқ’жҳҘд№ӢеҗҚгҖҒдё“дёҡд№ӢеҠӣжҺўеҜ»еҺҶеҸІи„үз»ңгҖҒж„ҹжӮҹж–ҮеҢ–дј жүҝгҖҒеҠ©жҺЁж–Үж—…еҸ‘еұ•гҖӮ

гҖҖгҖҖжҡ‘жңҹе®һи·өд»ҺдёҚжҳҜз®ҖеҚ•зҡ„вҖңж ЎеӨ–жү“еҚЎвҖқпјҢиҖҢжҳҜй«ҳж ЎиҝһйҖҡиҜҫе ӮдёҺзӨҫдјҡзҡ„йҮҚиҰҒзәҪеёҰгҖӮд»Һдё“дёҡзҹҘиҜҶзҡ„еӯҰд»ҘиҮҙз”ЁеҲ°дј з»ҹж–ҮеҢ–зҡ„иө“з»ӯдј жүҝпјҢд»ҺжүҺж №еҹәеұӮеҺҶз»ғеҲ°еҠ©еҠӣең°ж–№еҸ‘еұ•пјҢеҗ„ең°й«ҳж ЎжӯЈйҖҡиҝҮзү№иүІжҡ‘жңҹиҜҫе ӮпјҢи®©еӯҰеӯҗ们еңЁе®һе№Ідёӯй•ҝжң¬йўҶгҖҒжҳҺж–№еҗ‘пјҢдёәж–ҮеҢ–е’Ңж—…жёёиЎҢдёҡжіЁе…Ҙйқ’жҳҘжҙ»еҠӣгҖӮ

гҖҖгҖҖжёёеӯҰдёҚжҳҜжү“еҚЎејҸеҸӮи§ӮиҖҢжҳҜеёҰзқҖй—®еҸ·иЎҢиө°

гҖҖгҖҖи®°иҖ… жңұиҗҢ йҖҡи®Ҝе‘ҳ еј йў–

гҖҖгҖҖд»Ҡе№ҙжҡ‘еҒҮпјҢдёүжҷӢеӨ§ең°дёҠпјҢеұұиҘҝеӨ§еӯҰ8й—ЁйҖҡиҜҶжёёеӯҰиҜҫзЁӢеҗҢжӯҘејҖеұ•гҖӮеӯҰз”ҹ们иЎҢиө°еңЁй•ҝеҹҺзғҪзҮ§дёҠгҖҒзӣҗж№–з•Ұз”°ж—ҒпјҢд»ҺжҺўи®ҝгҖҠеұұжө·з»ҸгҖӢз§ҳеўғеҲ°дәҶи§ЈзәўиүІжңЁеҲ»пјҢеұұжІіжңүеЈ°гҖҒеҺҶеҸІеҸҜи§ҰгҖӮ

гҖҖгҖҖвҖңиҝҷдёҚд»…жҳҜеӯҰз”ҹзҡ„жҡ‘жңҹе®һи·өпјҢжӣҙжҳҜеӯҰж ЎеҜ№ж•ҷиӮІжЁЎејҸзҡ„дёҖж¬Ўж·ұеәҰжҺўзҙўгҖӮвҖқеұұиҘҝеӨ§еӯҰж•ҷеҠЎеӨ„еӨ„й•ҝе®Ӣй№ҸиҜҙгҖӮдёҚеҗҢдәҺдј з»ҹиҜҫе ӮпјҢжӯӨж¬ЎжёёеӯҰиҜҫзЁӢжү“з ҙж ЎеӣӯеӣҙеўҷпјҢеңЁеӨҡеӯҰ科и§Ҷи§’зў°ж’һдёӯпјҢи®©зҹҘиҜҶиҗҪең°з”ҹж №гҖӮ

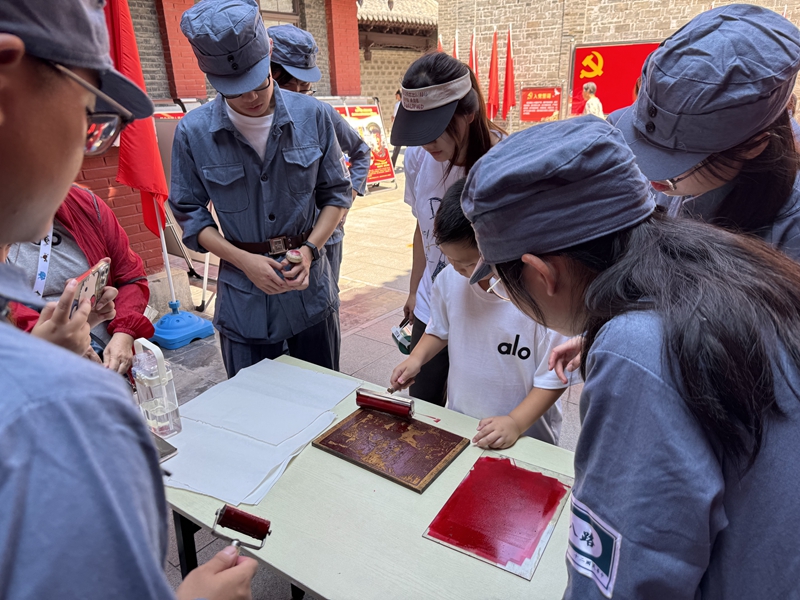

еұұиҘҝеӨ§еӯҰеӯҰз”ҹдёәеӯ©еӯҗжј”зӨәжңЁеҲ»еҚ°еҲ·жҠҖиүәгҖӮеұұиҘҝеӨ§еӯҰдҫӣеӣҫ

гҖҖгҖҖиҝ‘е№ҙжқҘпјҢеұұиҘҝеӨ§еӯҰйҖҡиҜҶжёёеӯҰиҜҫзЁӢд»ҘеҲӣж–°зҡ„ж•ҷеӯҰжЁЎејҸе’Ңдё°еҜҢзҡ„ж–ҮеҢ–еҶ…ж¶өеҸ—еҲ°еӯҰз”ҹзҡ„е№ҝжіӣж¬ўиҝҺгҖӮ2025е№ҙпјҢиҜҘиҜҫзЁӢдҪ“зі»иҝӣдёҖжӯҘжӢ“еұ•пјҢеўһиҮі8й—ЁпјҢж¶өзӣ–дәәж–ҮеҺҶеҸІгҖҒ科жҠҖеҲӣж–°гҖҒз”ҹжҖҒзҺҜдҝқзӯүеӨҡдёӘйўҶеҹҹгҖӮ

гҖҖгҖҖдёәи®©иҜҫзЁӢе…је…·еӯҰжңҜж·ұеәҰдёҺе®һи·өд»·еҖјпјҢеұұиҘҝеӨ§еӯҰжһ„е»әиө·дёҖеҘ—е®Ңе–„зҡ„з»„з»ҮдёҺиө„жәҗж•ҙеҗҲдҪ“зі»гҖӮз©әй—ҙеёғеұҖдёҠе»әз«ӢдәҶвҖңж Ўжң¬йғЁпјҲзҗҶи®әеҘ еҹәпјүвҖ”е®һи·өеҹәең°пјҲжҠҖиғҪж·¬зӮјпјүвҖ”ж–ҮеҢ–зҺ°еңәпјҲи®ӨзҹҘеҚҮеҚҺпјүвҖқдёүзә§з©әй—ҙй“ҫпјҢжҠҠеұұиҘҝдё°еҜҢзҡ„ж–ҮеҢ–гҖҒз”ҹжҖҒгҖҒзәўиүІиө„жәҗиҪ¬еҢ–дёәж ЎеӨ–иҜҫе ӮгҖӮд»ҘвҖңд»Һиҫ№еўҷеҲ°дё–з•ҢйҒ—дә§пјҡеұұиҘҝй•ҝеҹҺж–ҮжҳҺи§Јз ҒвҖқиҜҫзЁӢдёәдҫӢпјҢж Ўжң¬йғЁйҳ¶ж®өе…ҲйҖҡиҝҮеҺҶеҸІгҖҒе»әзӯ‘зӣёе…ізҗҶи®әиҜҫзЁӢпјҢи®©еӯҰз”ҹжҺҢжҸЎй•ҝеҹҺз ”з©¶зҡ„еҹәзЎҖжЎҶжһ¶пјӣйҡҸеҗҺеёҰйўҶеӯҰз”ҹеүҚеҫҖеұұиҘҝй•ҝеҹҺиҫ№еЎһзҺ°еңәпјҢеңЁе®һи·өеҹәең°жҺҘеҸ—е®һең°и°ғз ”еҹ№и®ӯпјӣжңҖз»ҲеңЁй•ҝеҹҺзғҪзҮ§зӯүж–ҮеҢ–зҺ°еңәпјҢе®ҢжҲҗи®ӨзҹҘзҡ„еҚҮеҚҺгҖӮ

гҖҖгҖҖеңЁеёҲиө„й…ҚеӨҮдёҠпјҢеӯҰж ЎжҺЁиЎҢвҖңеҸҢеҜјеёҲзҺ°еңәж•ҷеӯҰжі•вҖқпјҢжҜҸй—ЁиҜҫйғҪй…ҚеӨҮеӯҰжңҜеҜјеёҲдёҺиЎҢдёҡ专家жҲ–йқһйҒ—д»ЈиЎЁжҖ§дј жүҝдәәгҖӮеҰӮвҖңдј з»ҹж–ҮеҢ–дёҺеӨҡз»ҙеҲӣж–°иүәжңҜиЎЁиҫҫвҖ”вҖ”и§ЈиҜ»гҖҠеұұжө·з»ҸгҖӢдёӯзҡ„еұұиҘҝзҘһиҜқвҖқиҜҫзЁӢпјҢеӯҰжңҜеҜјеёҲиҙҹиҙЈд»Һж–ҮеҢ–зҗҶи®әеұӮйқўи§ЈжһҗгҖҠеұұжө·з»ҸгҖӢдёҺеұұиҘҝзҘһиҜқзҡ„е…іиҒ”пјҢйқһйҒ—д»ЈиЎЁжҖ§дј жүҝдәәеҲҷзҺ°еңәжҢҮеҜјеӯҰз”ҹпјҢз”Ёдј з»ҹиүәжңҜеҪўејҸжј”з»ҺзҘһиҜқж•…дәӢгҖӮ

гҖҖгҖҖеҗҢж—¶пјҢеӯҰж Ўиҝҳжҗӯе»әиө·вҖңж ЎвҖ”ең°вҖ”дјҒвҖ”ж°‘вҖқеҗҲдҪңжңәеҲ¶пјҢз»„е»әз”ұеӨ–иҒҳж•ҷеёҲгҖҒз ”з©¶з”ҹгҖҒеҗ„ең°дё“家дёәеӣўйҳҹзҡ„жҺҲиҜҫз»„пјҢйҖҡиҝҮж Ўең°еҗҲдҪңпјҢдёҺең°ж–№ж”ҝеәңгҖҒз ”з©¶жңәжһ„зӯүе»әз«ӢиҒ”зі»пјҢеҜ№жҺҘеҚҡзү©йҰҶгҖҒйқһйҒ—е·ҘеқҠгҖҒд№Ўжқ‘еҗҲдҪңзӨҫзӯүпјҢзЎ®дҝқжҜҸжқЎзәҝи·Ҝе…·еӨҮи¶іеӨҹзҡ„еӯҰжңҜж·ұеәҰгҖҒжҜҸдёӘеҸӮи®ҝзӮ№жңүе……еҲҶд»ЈиЎЁжҖ§гҖӮеҰӮеңЁвҖңиёҸиҝ№д№Ўеңҹпјҡең°еҹҹж–ҮеҢ–и§Јз ҒдёҺд№Ўжқ‘жҢҜе…ҙжҺўзҙўвҖқиҜҫзЁӢдёӯпјҢеӯҰж ЎиҒ”еҗҲеҪ“ең°д№Ўжқ‘еҗҲдҪңзӨҫпјҢи®©еӯҰз”ҹж·ұе…ҘдәҶи§Јд№Ўжқ‘дә§дёҡеҸ‘еұ•жЁЎејҸпјҢеҗҢж—¶йӮҖиҜ·дё“家解иҜ»ең°еҹҹж–ҮеҢ–пјҢдёәиҜҫзЁӢжҸҗдҫӣдё“дёҡж”Ҝж’‘гҖӮ

гҖҖгҖҖвҖңеҜ№дәҺдёҚеҗҢдё“дёҡиғҢжҷҜзҡ„еҗҢеӯҰпјҢжҲ‘们дјҡжҸҗеүҚжҸҗдҫӣеҸӮи®ҝзӮ№зҡ„иғҢжҷҜиө„ж–ҷе’Ңзӣёе…іжі•еҫӢеҹәзЎҖзҹҘиҜҶпјҢйҷҚдҪҺеӯҰд№ й—Ёж§ӣгҖӮеҗҢеӯҰ们еёҰзқҖз–‘й—®еҸӮдёҺеҸӮи®ҝеҗҺпјҢеҶҚйҖҡиҝҮзҺ°еңәжҸҗй—®гҖҒе°Ҹз»„жұҮжҠҘгҖҒжҖ»з»“еҝғеҫ—дҪ“дјҡзӯүж–№ејҸпјҢжҸҗй«ҳеҜ№зҹҘиҜҶзҡ„жҺҢжҸЎе’ҢзҗҶи§ЈзЁӢеәҰгҖӮвҖқвҖңдә‘е·һжі•ж¶ҰиЎҢВ·еҹәеұӮжІ»зҗҶдёҺд№Ўжқ‘жҢҜе…ҙжёёеӯҰвҖқжҢҮеҜјиҖҒеёҲи–ӣжұ¶иҪ©д»Ӣз»ҚгҖӮ

гҖҖгҖҖжҷҜеҢәдёҺе®һи·өзӮ№д№ҹдёәеӯҰз”ҹйҮҸиә«е®ҡеҲ¶дәҶдё°еҜҢзҡ„дҪ“йӘҢйЎ№зӣ®пјҢй…ҚеҗҲиҜҫзЁӢејҖеұ•гҖӮиҝҗеҹҺеёӮзӣҗж№–з”ҹжҖҒдҝқжҠӨдёҺејҖеҸ‘дёӯеҝғе®һйӘҢе®ӨдёәвҖңжҺўз§ҳдёғеҪ©зӣҗж№–вҖқзӣёе…іиҜҫзЁӢжҸҗдҫӣдәҶеңәең°дёҺи®ҫеӨҮж”ҜжҢҒгҖӮе·ҘдҪңдәәе‘ҳжҢҮеҜјеӯҰз”ҹйҮҮйӣҶзӣҗж№–ж°ҙж ·жң¬пјҢеҚҸеҠ©еӯҰз”ҹдҪҝз”Ёз”ҹзү©жҳҫеҫ®й•ңи§ӮеҜҹж ·жң¬пјҢиҝҳе®үжҺ’дё“дёҡдәәе‘ҳдёәеӯҰз”ҹи®Іи§Јзӣҗж№–з”ҹжҖҒдҝқжҠӨзҡ„жҠҖжңҜдёҺжҲҗжһңгҖӮвҖңеұұиҘҝзәўиүІжҠ—жҲҳжңЁеҲ»д№Ӣж—…вҖқиҜҫзЁӢдёӯпјҢйІҒиҝ…иүәжңҜеӯҰж ЎдёӢеҢ—жјіж—§еқҖиҙҹиҙЈдәәзҺӢжқҫиӢ—з»“еҗҲеҪ“еӨ©зҡ„е®һең°жҺўи®ҝпјҢдёәеӯҰз”ҹи®Іиҝ°йқ©е‘Ҫж—¶жңҹзҡ„иүәжңҜеҲӣдҪңж•…дәӢпјҢ并组з»ҮеӯҰз”ҹејҖеұ•е…ідәҺеҪ“д»Јйқ’е№ҙдҪҝе‘ҪдёҺжӢ…еҪ“зҡ„и®Ёи®әпјҢи®©еӯҰз”ҹеңЁзәўиүІж—§еқҖж„ҹеҸ—еҺҶеҸІзҡ„еҺҡйҮҚгҖӮ

гҖҖгҖҖи·Ёдё“дёҡиһҚеҗҲжҳҜеұұиҘҝеӨ§еӯҰйҖҡиҜҶжёёеӯҰиҜҫзЁӢзҡ„еҸҰдёҖзү№иүІгҖӮжҢҮеҜјиҖҒеёҲжңүж„Ҹе°ҶдёҚеҗҢдё“дёҡеӯҰе‘ҳзј–е…ҘдёҖз»„пјҢдҝғдҪҝеӯҰз”ҹд»Ҙйқһдё“дёҡи§Ҷи§’йҮҚж–°е®Ўи§ҶзҶҹжӮүзҡ„йўҶеҹҹгҖӮвҖңеұұиҘҝдј з»ҹйҖ еғҸвҖқиҜҫзЁӢеңЁзӯ№еӨҮйҳ¶ж®өпјҢз”ұ3дҪҚиҖҒеёҲд»ҺдёҚеҗҢз»ҙеәҰдёәжёёеӯҰжҙ»еҠЁжҸҗдҫӣеҗҜеҸ‘жҖ§жҢҮеҜјпјҢзҫҺжңҜдё“дёҡеӯҰе‘ҳиҒҡз„ҰйҖ еғҸзҡ„жҠҖжі•жј”еҸҳдёҺиүәжңҜйЈҺж ји§ЈжһҗпјӣиҖғеҸӨдё“дёҡзҡ„еӯҰе‘ҳеҲҷйҖҡиҝҮз”°йҮҺи°ғжҹҘдёҺж–ҮзҢ®иҖғжҚ®пјҢжҺўз©¶е…¶еҮәеңҹзҺҜеўғгҖҒе»әйҖ иғҢжҷҜеҸҠеҺҶеҸІжІҝйқ©пјӣз»ҹи®Ўдё“дёҡеӯҰе‘ҳеҸ‘жҢҘж•°жҚ®еӨ„зҗҶдјҳеҠҝпјҢеҜ№йёҹе°ҠгҖҒиұЎе°Ҡзӯүж–Үзү©иҝӣиЎҢзі»з»ҹж•°жҚ®еҢ–ж•ҙзҗҶдёҺеҲҶжһҗвҖҰвҖҰеҗ„еӯҰ科и§Ҷи§’дәӨз»ҮпјҢдёәжёёеӯҰжіЁе…ҘеӨҡе…ғеҲӣж–°жҙ»еҠӣгҖӮ

гҖҖгҖҖеҜ№еӯҰз”ҹиҖҢиЁҖпјҢиҝҷж¬ЎжёёеӯҰиҜҫзЁӢеёҰжқҘдәҶеүҚжүҖжңӘжңүзҡ„收иҺ·дёҺзӢ¬зү№дҪ“йӘҢгҖӮеӨ§ж•°жҚ®дёҺж•°жҚ®з§‘еӯҰдё“дёҡзҡ„жқҺж”ҝйҹ¬еңЁвҖңжҷӢи„үд»Јз ҒпјҡеұұиҘҝж–ҮеҢ–и®Ўз®—д№ӢзҫҺжҺўеҜ»вҖқиҜҫзЁӢзҡ„е°Ҹз»„з ”и®ЁдёӯпјҢе……еҲҶеҸ‘жҢҘдё“дёҡдјҳеҠҝпјҢз”Ёж•°жҚ®еҸҜи§ҶеҢ–жҠҖжңҜе‘ҲзҺ°еҮәеҸӨе»әзҡ„е№ҙд»ЈеҸҳиҝҒеӣҫи°ұгҖӮвҖңйҖҡиҝҮе°Ҷдё“дёҡзҹҘиҜҶдёҺеұұиҘҝеҸӨе»әж–ҮеҢ–з»“еҗҲпјҢжҲ‘дёҚд»…еҠ ж·ұдәҶеҜ№ж•°жҚ®еҸҜи§ҶеҢ–жҠҖжңҜзҡ„зҗҶи§ЈпјҢиҝҳеҜ№дј з»ҹж–ҮеҢ–жңүдәҶе…Ёж–°зҡ„и®ӨзҹҘгҖӮвҖқжқҺж”ҝйҹ¬иҜҙгҖӮ

гҖҖгҖҖвҖңжёёеӯҰдёҚжҳҜжү“еҚЎејҸеҸӮи§ӮпјҢиҖҢжҳҜеёҰзқҖй—®еҸ·иЎҢиө°гҖӮжҲ‘们еёҢжңӣи®©жҜҸдёҖеӨ„жёёеӯҰең°зӮ№жҲҗдёәж•ҷе®ӨпјҢеёҰйўҶеӯҰз”ҹеңЁй—®йўҳеҸ‘зҺ°гҖҒзҗҶи®әи§ЈжһҗгҖҒжҠҖжңҜйӘҢиҜҒдёӯпјҢеҪўжҲҗеҠЁжҖҒдәӨеҸүзҡ„зҹҘиҜҶи°ұзі»гҖӮвҖқдёҖдҪҚжҢҮеҜјиҖҒеёҲжҖ»з»“гҖӮ

еұұиҘҝеӨ§еӯҰеӯҰз”ҹеҜ№дә‘еҶҲзҹізӘҹиҝӣиЎҢдёүз»ҙе»әжЁЎгҖӮеұұиҘҝеӨ§еӯҰдҫӣеӣҫ

гҖҖгҖҖеј е°Ҹж•ҸпјҲеұұиҘҝеӨ§еӯҰж•ҷеҠЎеӨ„еүҜеӨ„й•ҝпјү

гҖҖгҖҖиҰҒи®©еӨ§еӯҰз”ҹжҡ‘жңҹе®һи·өеҮәжҲҗж•ҲпјҢе®һзҺ°е®һи·өзӮ№гҖҒйҷўж ЎгҖҒеӯҰз”ҹдёүж–№е…ұиөўпјҢйңҖд»ҺеӨҡж–№йқўзІҫеҮҶеҸ‘еҠӣгҖӮйҰ–е…ҲпјҢйҷўж ЎиҰҒеҒҡеҘҪеүҚжңҹ规еҲ’дёҺиө„жәҗж•ҙеҗҲпјҢж·ұе…Ҙи°ғз ”еҢәеҹҹзү№иүІиө„жәҗпјҢз»“еҗҲиҮӘиә«еӯҰ科дјҳеҠҝи®ҫи®Ўе®һи·өиҜҫзЁӢпјҢйҒҝе…ҚиҜҫзЁӢдёҺе®һйҷ…и„ұиҠӮгҖӮеғҸеұұиҘҝеӨ§еӯҰз»“еҗҲеұұиҘҝзҡ„ж–ҮеҢ–гҖҒз”ҹжҖҒиө„жәҗпјҢжү“йҖ зҡ„еӨҡйўҶеҹҹжёёеӯҰиҜҫзЁӢпјҢеҗҢж—¶жһ„е»әвҖңж ЎвҖ”ең°вҖ”дјҒвҖ”ж°‘вҖқеҗҲдҪңжңәеҲ¶пјҢдёәиҜҫзЁӢжҸҗдҫӣдәҶе……и¶ізҡ„иө„жәҗж”ҜжҢҒгҖӮйҷўж Ўиҝҳеә”е»әз«Ӣе®Ңе–„зҡ„еёҲиө„й…ҚеӨҮдҪ“зі»пјҢи®©еӯҰжңҜеҜјеёҲдёҺиЎҢдёҡ专家е…ұеҗҢжҺҲиҜҫпјҢж—ўиғҪдҝқиҜҒиҜҫзЁӢзҡ„еӯҰжңҜжҖ§пјҢеҸҲиғҪжҸҗеҚҮеӯҰз”ҹзҡ„е®һи·өиғҪеҠӣгҖӮ

гҖҖгҖҖе…¶ж¬ЎпјҢе®һи·өзӮ№иҰҒдё»еҠЁеҸӮдёҺиҜҫзЁӢи®ҫи®ЎпјҢж №жҚ®иҮӘиә«зү№иүІдёәеӯҰз”ҹжҸҗдҫӣдёӘжҖ§еҢ–зҡ„е®һи·өйЎ№зӣ®пјҢиҖҢйқһз®ҖеҚ•ең°жү“еҚЎгҖҒеҸӮи§ӮгҖӮеҗҢж—¶пјҢе®һи·өзӮ№еҸҜеҖҹеҠ©еӯҰз”ҹе®һи·өжҙ»еҠЁжҢ–жҺҳиҮӘиә«ж–ҮеҢ–еҶ…ж¶өпјҢжҸҗеҚҮзҹҘеҗҚеәҰдёҺеҪұе“ҚеҠӣпјҢжҜ”еҰӮйҖҡиҝҮеӯҰз”ҹзҡ„и°ғз ”жҲҗжһңгҖҒеҲӣж„ҸдҪңе“ҒпјҢдёәжҷҜеҢәзҡ„е®Јдј дёҺеҸ‘еұ•жҸҗдҫӣж–°жҖқи·ҜгҖӮ

гҖҖгҖҖжңҖеҗҺпјҢиҰҒжіЁйҮҚеј•еҜјеӯҰз”ҹеёҰзқҖй—®йўҳеҺ»е®һи·өпјҢеҹ№е…»еӯҰз”ҹзҡ„жҺўз©¶зІҫзҘһдёҺеҲӣж–°иғҪеҠӣгҖӮйҷўж ЎдёҺе®һи·өзӮ№еҸҜе…ұеҗҢи®ҫи®Ўй—®йўҳеҜјеҗ‘зҡ„д»»еҠЎпјҢйј“еҠұеӯҰз”ҹеңЁе®һи·өдёӯеҸ‘зҺ°й—®йўҳгҖҒеҲҶжһҗй—®йўҳ并е°қиҜ•и§ЈеҶій—®йўҳгҖӮиҝҷж ·жүҚиғҪи®©еӯҰз”ҹзңҹжӯЈжҸҗеҚҮиғҪеҠӣпјҢйҷўж Ўе®һзҺ°дәәжүҚеҹ№е…»зӣ®ж ҮпјҢжҷҜеҢәиҺ·еҫ—еҸ‘еұ•еҠ©еҠӣпјҢжңҖз»ҲиҫҫжҲҗдёүж–№е…ұиөўзҡ„иүҜеҘҪеұҖйқўгҖӮ

жҠҠдҪ“йӘҢгҖҒи®°еҪ•иҪ¬еҢ–дёәж•ҷеӯҰжЎҲдҫӢе’ҢжңҚеҠЎ

гҖҖгҖҖи®°иҖ… йҷҲе…іи¶… ж–Ү/еӣҫ йҖҡи®Ҝе‘ҳ еҲҳиҠҜдјҠ жқҺ家иҖҖ

гҖҖгҖҖжө·еҚ—зғӯеёҰжө·жҙӢеӯҰйҷўж°‘ж—ҸеӯҰйҷўзҡ„вҖңжө·йҹөйқһйҒ—В·дёүдәҡеҲӣз ”вҖқжҡ‘жңҹзӨҫдјҡе®һи·өжҙ»еҠЁдәҺ8жңҲеҲқжӯЈејҸеҗҜеҠЁгҖӮеңЁиҖҒеёҲеёҰйўҶдёӢпјҢеӯҰз”ҹ们еүҚеҫҖдёүдәҡеёӮзҡ„зҫӨдј—иүәжңҜйҰҶгҖҒеҚ—еұұеҜәгҖҒеҙ–е·һеҢәзӣҗзҒ¶жқ‘еҸҠеҗ–е•Ұе’ӘиӢ—еҜЁзӯүең°пјҢеӣҙз»•вҖңдёүдәҡжө·жҙӢйқһзү©иҙЁж–ҮеҢ–йҒ—дә§зҡ„дј жүҝдёҺдҝқжҠӨвҖқиҝҷдёҖдё»йўҳпјҢеұ•ејҖзі»з»ҹи°ғз ”гҖӮ10еӨҡеӨ©ж—¶й—ҙйҮҢпјҢеӣўйҳҹз»јеҗҲиҝҗз”Ёз”°йҮҺи°ғжҹҘгҖҒж·ұеәҰи®ҝи°ҲгҖҒж–ҮзҢ®з ”究зӯүж–№жі•йҮҮйӣҶж–Үеӯ—иө„ж–ҷе’ҢеӣҫзүҮпјҢ收иҺ·йўҮдё°гҖӮ

гҖҖгҖҖе®һи·өеӣўйҳҹйҰ–е…ҲжқҘеҲ°дёүдәҡеёӮзҫӨдј—иүәжңҜйҰҶпјҢйҖҡиҝҮдёҺйқһйҒ—йғЁиҙҹиҙЈдәәж·ұе…ҘдәӨжөҒпјҢдәҶи§Јдёүдәҡжө·жҙӢйқһйҒ—йЎ№зӣ®зҡ„зҺ°зҠ¶пјҢдёәеҗҺз»ӯзҡ„з”°йҮҺи°ғжҹҘеҘ е®ҡеҹәзЎҖгҖӮ

гҖҖгҖҖеҚ—еұұеҜәжҳҜдёүдәҡ规模жҜ”иҫғеӨ§зҡ„ж–ҮеҢ–жҷҜеҢәпјҢе®һи·өеӣўйҳҹеӣҙз»•вҖңзҙ йЈҹзғ№еҲ¶жҠҖиүәвҖқе’ҢвҖңйүҙзңҹдёңжёЎвҖқдёӨеӨ§дё»йўҳиҝӣиЎҢи°ғз ”гҖӮеӯҰз”ҹдёҺеҚ—еұұзҙ йЈҹеҲ¶дҪңжҠҖиүәдј дәәи“қеҪ©дјҰиҝӣиЎҢдәҶдәӨжөҒеә§и°ҲпјҢи®°еҪ•е·ҘиүәжөҒзЁӢгҖӮе…¶й—ҙпјҢи“қеҪ©дјҰиҝҳеұ•зӨәдәҶе…¶зӢ¬зү№зҡ„зғ№йҘӘжҠҖе·§гҖӮ

гҖҖгҖҖвҖңиҝҷж¬Ўи°ғжҹҘпјҢжҲ‘们дҪ“йӘҢдәҶеҪ“ең°дё°еҜҢзҡ„ж–ҮеҢ–йҒ—дә§е’Ңж·ұеҺҡзҡ„еҺҶеҸІеә•и•ҙпјҢиҺ·еҸ–дәҶе®қиҙөзҡ„第дёҖжүӢиө„ж–ҷпјҢжңүеҠ©дәҺе…Ёйқўи®ӨиҜҶе’Ңз ”з©¶еҚ—еұұеҜәж–ҮеҢ–жҷҜеҢәзҡ„зӢ¬зү№йӯ…еҠӣгҖӮвҖқжө·еҚ—зғӯеёҰжө·жҙӢеӯҰйҷўж°‘ж—ҸеӯҰйҷўеүҜйҷўй•ҝйӮ“зҗјйЈһиҜҙгҖӮе®һи·өеӣўйҳҹиҝҳжҢ–жҺҳж•ҙзҗҶдәҶвҖңйүҙзңҹдёңжёЎдҝЎдҝ—вҖқеңЁеҪ“ең°зҡ„е…·дҪ“иЎЁзҺ°еҪўејҸпјҢеҢ…жӢ¬ж°‘й—ҙж•…дәӢгҖҒзҘӯзҘҖжҙ»еҠЁе’ҢиүәжңҜдҪңе“ҒзӯүгҖӮ

гҖҖгҖҖ并йқһжүҖжңүзҡ„и°ғз ”йғҪдёҖеёҶйЈҺйЎәгҖӮе®һи·өеӣўйҳҹеңЁжҺўи®ҝдёҖдәӣдј з»ҹжүӢе·ҘжҠҖиүәж—¶еҸ‘зҺ°пјҢдј жүҝдәәз•ҷеӯҳзҡ„иө„ж–ҷйқһеёёе°‘пјҢд№ҹдёҚиғҪзі»з»ҹең°иҜҙжҳҺжҠҖиүәзҡ„иө·жәҗгҖҒжөҒеҸҳиҝҮзЁӢе’Ңзү№иүІгҖӮжҜ”еҰӮдёҖдәӣжөҒдј е·Ід№…гҖҒеҸ—дј—е№ҝжіӣзҡ„дј з»ҹзҫҺйЈҹпјҢеӯҰз”ҹ们дјҡж·ұе…ҘеҗҺеҺЁпјҢиҜҰз»Ҷи®°еҪ•дј жүҝдәәеҒҡиҸңзҡ„жҜҸдёҖдёӘжӯҘйӘӨгҖӮйҳҹе‘ҳеҲҶз»„и®°еҪ•дәҶе·ҘеәҸдёӯзҡ„й…Қж–ҷжҜ”дҫӢгҖҒжё©еәҰиҠӮзӮ№д»ҘеҸҠе‘іи§үиҜ„д»·пјҢиҝҷдәӣзҸҚиҙөиө„ж–ҷдёәдј з»ҹе·Ҙиүәзҡ„дј жүҝдёҺеҲӣж–°жҸҗдҫӣдәҶе®қиҙөзҡ„дёҖжүӢж•°жҚ®гҖӮ

гҖҖгҖҖеңЁзӣҗзҒ¶жқ‘жҺўи®ҝеҲ¶зӣҗжҠҖиүәж—¶пјҢе®һи·өеӣўйҳҹжӢңи®ҝдәҶе№ҙйҖҫдёғж—¬зҡ„иҖҒзӣҗе·Ҙжһ—йҳҝе…¬гҖӮд»–зғӯжғ…еұ•зӨәдәҶдёҺеҲ¶зӣҗжңүе…ізҡ„иҖҒз…§зүҮе’Ңе·Ҙе…·пјҢиҜҰз»ҶиҝҳеҺҹдәҶвҖңзәіжҪ®вҖ”ж»ӨеҚӨвҖ”з…®зӣҗвҖқзҡ„еҸӨжі•еҲ¶зӣҗиҝҮзЁӢгҖӮвҖңиҝҮеҺ»еҲ¶зӣҗжһҒдёәиү°иҫӣпјҢйҰ–е…ҲйңҖеј•жө·ж°ҙе…Ҙзӣҗз”°пјҢеҫ…е…¶и’ёеҸ‘еҗҺз•ҷдёӢеҚӨж°ҙпјӣжҺҘзқҖз”Ёдј з»ҹж–№жі•ж»ӨеҺ»жқӮиҙЁпјӣжңҖеҗҺе°ҶеҚӨж°ҙеҖ’е…Ҙй“Ғй”…пјҢд»Ҙж–ҮзҒ«ж…ўз…®пјҢж–№иғҪеҫ—еҲ°е…«ж–ӨзҶҹзӣҗгҖӮвҖқжһ—йҳҝе…¬д»Ӣз»ҚгҖӮ

гҖҖгҖҖе®һи·өеӣўйҳҹеӣҙеқҗдёҖж—ҒпјҢиҒҶеҗ¬жһ—йҳҝе…¬дј жҺҲзҡ„зҒ«еҖҷеҸЈиҜҖе’Ңз§°йҮҸй…Қж–ҷжҜ”дҫӢпјҢдёәиғҪеӨҹдәІиә«и§ҒиҜҒиҝҷдёҖе·ҘиүәиҖҢж„ҹеҲ°иҚЈе№ёпјҢжӣҙеёҢжңӣйҖҡиҝҮи®°еҪ•пјҢи®©жӣҙеӨҡдәәдәҶи§Јиҝҷдәӣдј з»ҹжҠҖиүәгҖӮ

гҖҖгҖҖеңЁеҗ–е•Ұе’ӘиӢ—еҜЁиңЎжҹ“дј д№ йҰҶпјҢдј жүҝдәә马еәҗж…§йқҷеқҗдәҺйқӣзјёж—ҒпјҢ10дҪҷеҗҚиӢ—ж—Ҹе„ҝз«ҘеӣҙжҲҗдёҖеңҲпјҢжүӢжҢҒй“ңеҲҖиҪ»иҳёиңӮиңЎпјҢеңЁзҷҪеёғдёҠз»ҶеҝғеӢҫеӢ’зә№ж ·гҖӮйҳҹе‘ҳ们еҲҷз«ҷеңЁеӯ©еӯҗиә«еҗҺпјҢи®Өзңҹи§Ӯж‘©гҖҒи®°еҪ•иңЎеҲҖзҡ„и§’еәҰгҖҒйқӣж¶Ізҡ„жё©еәҰгҖӮ

гҖҖгҖҖиҝҷж¬Ўжҡ‘жңҹзӨҫдјҡе®һи·өпјҢеӣўйҳҹе§Ӣз»Ҳз§үжҢҒвҖңжҜҸж—ҘдёҖж•ҙзҗҶгҖҒжҜҸжҷҡдёҖз ”и®ЁвҖқзҡ„еҺҹеҲҷпјҢдёҫиЎҢеӨҡж¬ЎеҶ…йғЁеӯҰжңҜжІҷйҫҷпјҢ并е®ҢжҲҗдәҶ3зҜҮи°ғз ”жңӯи®°пјҢеҗҢж—¶жҢҒз»ӯжҺЁиҝӣз”°йҮҺиө„ж–ҷиҪ¬еҢ–дёәж•ҷеӯҰжЎҲдҫӢгҖҒз§‘з ”и®әж–ҮеҸҠзӨҫдјҡжңҚеҠЎгҖӮ

еёҲз”ҹеҗ‘жүӢе·ҘиүәдәәдәҶи§Јй»Һж—ҸиңЎжҹ“жҠҖиүә

гҖҖгҖҖйӮ“зҗјйЈһпјҲжө·еҚ—зғӯеёҰжө·жҙӢеӯҰйҷўж°‘ж—ҸеӯҰйҷўеүҜйҷўй•ҝпјү

гҖҖгҖҖйҖҡиҝҮжӯӨж¬Ўе®һең°и°ғз ”пјҢеӯҰз”ҹ们дәҶи§ЈдәҶдёүдәҡйқһйҒ—жӮ д№…зҡ„еҺҶеҸІгҖӮиҝҷдёҚд»…жҳҜдёҖж¬ЎеӯҰд№ д№Ӣж—…пјҢжӣҙжҳҜдёҖж¬ЎеҜ№дј з»ҹж–ҮеҢ–зҡ„дј жүҝдёҺиҮҙ敬гҖӮиҝҷжңҹй—ҙпјҢжҲ‘们жҺҘи§ҰеҲ°дәҶдёҚеҗҢжҖ§ж јзҡ„йҮҮи®ҝеҜ№иұЎпјҢжңүзҡ„жІҹйҖҡиө·жқҘжҜ”иҫғе®№жҳ“пјҢжңүзҡ„еҲҷе……ж»ЎжҢ‘жҲҳгҖӮиҝҷе°ұиҰҒжұӮеӯҰз”ҹжҺҢжҸЎдёҺдёҚеҗҢдәәжү“дәӨйҒ“зҡ„жҠҖе·§пјҢеҫ—еҲ°еҜ№ж–№зҡ„дҝЎд»»пјҢеҸ–еҫ—зҝ”е®һз”ҹеҠЁзҡ„жқҗж–ҷгҖӮ

гҖҖгҖҖй•ҝжңҹд»ҘжқҘпјҢдёүдәҡеҫҲеӨҡйқһйҒ—йЎ№зӣ®ж·ұи—Ҹж°‘й—ҙпјҢз”ұдәҺзјәд№Ҹзі»з»ҹдҝқжҠӨе’ҢжҢ–жҺҳиҖҢйқўдёҙеӨұдј гҖӮжҸҗеҚҮж°‘й—ҙиүәдәәзҡ„дј жүҝгҖҒдҝқжҠӨгҖҒеҸӮдёҺж„ҸиҜҶпјҢжҳҜдёүдәҡйқһйҒ—дҝқжҠӨзҡ„еҪ“еҠЎд№ӢжҖҘгҖӮж–Үж—…йғЁй—Ёд№ҹиҰҒ继з»ӯеҠ еӨ§йқһйҒ—жҷ®жҹҘгҖҒжҠўж•‘еҠӣеәҰпјҢжҺЁеҠЁйқһйҒ—дёҺж—…жёёгҖҒж•ҷиӮІгҖҒд№Ўжқ‘жҢҜе…ҙиһҚеҗҲеҸ‘еұ•пјҢејҖеҸ‘е…·жңүең°еҹҹзү№иүІзҡ„ж—…жёёзәӘеҝөе“ҒгҖҒж—…жёёзәҝи·ҜпјҢи®©йқһйҒ—иө°иҝӣдәә们зҡ„з”ҹжҙ»гҖӮ

вҖңз»ҲдәҺеҸҲжҠҠдҪ 们зӣјжқҘдәҶпјҢжқ‘йҮҢзғӯй—№еӨҡе–ҪпјҒвҖқ

гҖҖгҖҖи®°иҖ… е‘Ёдј дәә

гҖҖгҖҖеңЁдәәж°‘йҹід№җ家故йҮҢз»ӯеҶҷдј жүҝгҖҒеңЁзў§жө·еҶӣиҗҘдёӯиҮҙ敬иӢұйӣ„гҖҒеңЁеҚғе№ҙеҸӨй•ҮйҮҢе”ұе“ҚеҸӨжӣІж–°еЈ°вҖҰвҖҰиҝҷдёӘеӨҸеӨ©пјҢжөҷжұҹйҹід№җеӯҰйҷўпјҲз®Җз§°вҖңжөҷйҹівҖқпјүиҝ‘еҚғеҗҚеёҲз”ҹз»„жҲҗзҡ„40дҪҷж”Ҝж–ҮиүәиҪ»йӘ‘е…өе®һи·өеӣўпјҢеҘ”иөҙе…ЁзңҒ11еёӮ20дҪҷдёӘеҺҝпјҲеёӮгҖҒеҢәпјүпјҢж·ұе…Ҙжө·еІӣгҖҒеҸӨеҹҺгҖҒд№Ўй•Үе’ҢеҶңжқ‘ж–ҮеҢ–зӨје ӮпјҢејҖеұ•ж–Үиүәдјҡжј”гҖҒеҝ—ж„ҝжңҚеҠЎгҖҒе…¬зӣҠзҫҺиӮІгҖҒйҮҮйЈҺзӯүзӨҫдјҡе®һи·өпјҢд»Ҙйқ’жҳҘеҠӣйҮҸжӢ…иҙҹиө·ж–°зҡ„ж–ҮеҢ–дҪҝе‘ҪгҖӮ

гҖҖгҖҖеңЁдёӯеӣҪзҫҺжңҜеӯҰйҷўзҫҺжңҜйҰҶпјҢжөҷйҹіеЈ°д№җжӯҢеү§зі»еёҲз”ҹеёҰжқҘдёҖеңәеҲ«ејҖз”ҹйқўзҡ„жІүжөёејҸйҹід№җдјҡгҖӮжј”еҮәз»“еҗҲгҖҠй»‘зҘһиҜқпјҡжӮҹз©әгҖӢIPе…ғзҙ пјҢдёҠжј”дәҶгҖҠзңӢи§ҒгҖӢгҖҠеӢҝеҗ¬гҖӢзӯүеҲӣж–°жӣІзӣ®пјҢеҗёеј•дәҶдј—еӨҡеҗ¬дј—гҖӮвҖңжІЎжғіеҲ°еЈ°д№җгҖҒзҫҺжңҜе’ҢжёёжҲҸз»“еҗҲеҗҺиҝҷд№Ҳй…·пјҢиҝҷз§Қи·Ёз•ҢеӨӘвҖҳеңҲзІүвҖҷдәҶгҖӮвҖқдёҖдҪҚи§Ӯдј—иҜҙгҖӮ

гҖҖгҖҖжөҷйҹіж–ҮиүәиҪ»йӘ‘е…өеқҡжҢҒйҖҒиүәжңҜиҝӣеҹәеұӮгҖӮеңЁиЎўе·һеёӮжҹҜеҹҺеҢәпјҢйҹід№җж•ҷиӮІеӯҰйҷўзҡ„еёҲз”ҹиҝһз»ӯеҸӮдёҺвҖңзҷҫеҗҚйқ’е№ҙеҸӨеҹҺиүәжңҜе…ұеҲӣи®ЎеҲ’вҖқгҖӮж°ҙдәӯй—Ёжҳҹе…үз ҒеӨҙзҡ„йңІеӨ©иҲһеҸ°дёҠпјҢгҖҠж°‘ж—ҸеҸ·жүӢгҖӢгҖҠзәўж——йЈҳйЈҳгҖӢзӯүиҠӮзӣ®иҪ®з•ӘдёҠжј”гҖӮеңЁиҲҹеұұеёӮе®ҡжө·еҢәиҚ·иҠұзӨҫеҢәпјҢйҹід№җзҫҺиӮІжҙ»еҠЁи®©иүәжңҜиө°иҝӣзҷҫ姓ж—Ҙеёёз”ҹжҙ»гҖӮвҖңз»ҸиҖҒеёҲзӮ№жӢЁпјҢе—“еӯҗжӣҙдә®е ӮдәҶгҖӮвҖқвҖңеҺҹжқҘйҹід№җеҜ№еӨұзң зңҹжңүеё®еҠ©гҖӮвҖқдёҚе°‘зӨҫеҢәеұ…ж°‘иҜ„д»·гҖӮ

гҖҖгҖҖеӣўйҳҹе°ҸгҖҒжҙ»еҠЁзІҫгҖҒж•Ҳеә”еӨ§пјҢжөҷйҹіж–ҮиүәиҪ»йӘ‘е…өеҝ«гҖҒж·ұгҖҒзІҫзҡ„жңҚеҠЎзү№зӮ№е’ҢеҲӣгҖҒзј–гҖҒжј”зҡ„дё“дёҡдјҳеҠҝеҸ—еҲ°еҹәеұӮзҷҫ姓зҡ„ж¬ўиҝҺгҖӮдёҖдҪҚз§ҚиҢ¶еӨ§дјҜиҜҙпјҡвҖңз»ҲдәҺеҸҲжҠҠдҪ 们зӣјжқҘдәҶпјҢжқ‘йҮҢзғӯй—№еӨҡе–ҪпјҒвҖқеңЁйҹід№җ家ж–Ҫе…үеҚ—зҡ„ж•…д№ЎпјҢжөҷйҹіеёҲз”ҹеҸӮдёҺдәҶ第дёғеұҠе…үеҚ—дё»йўҳйҹід№җжҷҡдјҡгҖӮвҖңд»ҠеӨ©зҡ„иЎЁжј”йқһеёёзІҫеҪ©пјҢиҝһзқҖдёӨеӨ©иғҪеңЁе®¶й—ЁеҸЈзңӢжј”еҮәпјҢеӨӘејҖеҝғдәҶгҖӮвҖқдёңеҸ¶жқ‘жқ‘ж°‘иүҫеҘ¶еҘ¶иҜҙгҖӮ

гҖҖгҖҖжө·йЈҺзҢҺзҢҺгҖҒжіўж¶ӣжұ№ж¶ҢпјҢд№ҹжІЎиғҪйҳ»жҢЎжөҷйҹіеёҲз”ҹзҡ„жӯҘдјҗгҖӮеңЁиҲҹеұұеІұеұұжҹҗйғЁйҳҹпјҢж–ҮиүәиҪ»йӘ‘е…өдёәе®ҲеҚ«жө·з–Ҷзҡ„400дҪҷеҗҚе®ҳе…өйҖҒеҺ»иүәжңҜзҡ„жё©жҡ–пјҢд»Ҙдё“дёҡжүҖеӯҰиҮҙ敬иӢұйӣ„гҖҒй“ӯи®°еҺҶеҸІгҖӮвҖңжӯӨж¬Ўжј”еҮәи®©жҲ‘们зңҹеҲҮж„ҹеҸ—еҲ°дәҶ第дәҢж•…д№Ўзҡ„ж·ұжғ…еҺҡи°ҠпјҢиҝҷд»Ҫе…іжҖҖе°ҶиҪ¬еҢ–дёәз»ғе…өеӨҮжҲҳзҡ„ејәеӨ§еҠЁеҠӣгҖӮжҲ‘们е°Ҷз”Ёйқ’жҳҘе’Ңеҝ иҜҡж—¶еҲ»е®ҲжҠӨдёҮ家зҒҜзҒ«зҡ„е®үе®ҒгҖӮвҖқдёҖдҪҚжҲҳеЈ«иҜҙгҖӮ

гҖҖгҖҖж—¶еҖјжҡ‘жңҹпјҢж№–е·һеёӮеҚ—жө”еҢәзӘ‘йҮҢжқ‘жӯЈеңЁејҖеұ•вҖңзӘ‘йҮҢеӣҪйҷ…иүәжңҜе…ұз”ҹи®ЎеҲ’вҖқпјҢжөҷйҹіеЈ°д№җжӯҢеү§зі»дёҺжқҘиҮӘеҚ—йқһгҖҒеҚ°е°јзӯүеӣҪ家зҡ„йқ’е№ҙд»ЈиЎЁе…ұиҜқд№Ўжқ‘ж–ҮеҢ–дёҺеҸҜжҢҒз»ӯеҸ‘еұ•зҡ„жңӘжқҘгҖӮзҷҪеӨ©пјҢ他们жҺўи®ҝдә§дёҡе·ҘеқҠпјҢжІүжөёејҸдҪ“йӘҢвҖңж–ҮеҢ–+д№Ўе»әвҖқзҡ„иҗҪең°жҲҗжһңпјҢе•Ҷи®ЁеҰӮдҪ•дё°еҜҢж–ҮеҢ–дҫӣз»ҷгҖҒжҺЁеҠЁи®ҝдјҒжӢ“еІ—ж–°еҸҜиғҪгҖӮеӨңжҷҡпјҢзҒҜе…үдә®иө·пјҢжӯҢеЈ°и·Ёи¶ҠиҜӯиЁҖдёҺеӣҪз•ҢпјҢеӢҫеӢ’еҮәж–ҮеҢ–е…ұз”ҹзҡ„ж–°еӣҫжҷҜгҖӮ

гҖҖгҖҖеҪ“йҹід№җйҒҮи§Ғдәәе·ҘжҷәиғҪпјҢдјҡзў°ж’һеҮәжҖҺж ·зҡ„зҒ«иҠұпјҹжөҷйҹіеёҲз”ҹеңЁеҸӮи§Ӯе®ҢиҘҝж№–еӨ§еӯҰзҡ„йҖҡз”Ёдәәе·ҘжҷәиғҪе®һйӘҢе®ӨпјҢдәҶи§ЈеҲ°жңәеҷЁдәәжҢҮжҢҘзҡ„й©ұеҠЁеҺҹзҗҶеҗҺпјҢеӣҙз»•йҹід№җAIеӨ§жЁЎеһӢгҖҒи·ЁжЁЎжҖҒеӯҰд№ гҖҒдәәжңәдәӨдә’зӯүиҜқйўҳпјҢеҗ‘иҘҝж№–еӯҰеӯҗжҸҗеҮәдәҶйҹід№җйўҶеҹҹе…·дҪ“зҡ„жҠҖжңҜйҡҫйўҳпјҢдё°еҜҢдәҶиҘҝж№–еӨ§еӯҰзҡ„AIз ”з©¶пјӣиҘҝж№–еӨ§еӯҰзҡ„еүҚжІҝжҠҖжңҜд№ҹдёәи§ЈеҶіжөҷйҹіз§‘з ”йЎ№зӣ®дёӯзҡ„瓶йўҲжҸҗдҫӣдәҶж–°жҖқи·ҜгҖӮеңЁе®һйӘҢе®ӨдёҺиҲһеҸ°д№Ӣй—ҙпјҢдёҖжқЎдҝЎжҒҜдә’йҖҡгҖҒе…ұеҗҢжҺЁеҠЁиЎҢдёҡиҝӣжӯҘзҡ„еҸҢеҗ‘йҖҡйҒ“е°ұжӯӨжү“ејҖвҖҰвҖҰ

гҖҖгҖҖ4е№ҙжқҘпјҢжөҷйҹіж–ҮиүәиҪ»йӘ‘е…өиЎҢзЁӢи¶…иҝҮ2дёҮе…¬йҮҢпјҢејҖеұ•еҗ„зұ»жҙ»еҠЁ300дҪҷеңәпјҢеҸ—зӣҠзҫӨдј—и¶…еҚғдёҮдәәж¬ЎгҖӮеӯҰз”ҹ们еңЁжңҚеҠЎзӨҫдјҡдёӯй”ӨзӮјдәҶжң¬йўҶпјҢиҜ йҮҠдәҶж–Үиүәе·ҘдҪңиҖ…зҡ„иҙЈд»»жӢ…еҪ“гҖӮ

жөҷйҹіж–ҮиүәиҪ»йӘ‘е…өжј”еҮәзҺ°еңәгҖӮжөҷжұҹйҹід№җеӯҰйҷўдҫӣеӣҫ

гҖҖгҖҖеҫҗжҷ“жҳҖпјҲжөҷжұҹйҹід№җеӯҰйҷўеӣўе§”д№Ұи®°пјү

гҖҖгҖҖдёәи®©ж–ҮиүәиҪ»йӘ‘е…өиғҪжҢҒз»ӯгҖҒж·ұе…Ҙең°иөӢиғҪең°ж–№ж–Үж—…еҸ‘еұ•пјҢжҲ‘们д№ҹеңЁдёҚж–ӯж”№иҝӣж–№ејҸж–№жі•гҖӮдёҖжҳҜжһ„е»әжӣҙдёә规иҢғзҡ„е·ҘдҪңдҪ“зі»пјҢд»ҘзІҫеҮҶжңҚеҠЎдёәж ёеҝғпјҢйҖҡиҝҮжҜ”еӯҰиө¶и¶…пјҢжҺўзҙўжһ„е»әеңЁе®һйҷ…е·ҘдҪңдёӯиөӢиғҪеҹәеұӮзҡ„е®Ңе–„дҪ“зі»гҖӮ

гҖҖгҖҖдәҢжҳҜж·ұеҢ–е®һж–Ҫж Ўең°иҒ”е»әпјҢжҺЁиҝӣж•ҷиӮІй“ҫдёҺдә§дёҡй“ҫеҸҢй“ҫжқЎиһҚеҗҲгҖӮе®һж–ҪиҝҮзЁӢдёӯиҰҒжіЁйҮҚдёҺең°ж–№е…ұеҗҢеҲ¶е®ҡжңҚеҠЎи§„иҢғпјҢжҺЁиЎҢвҖңдә”дёӘдёҖвҖқпјҲвҖңдёҖд»ҪеҚҸи®®вҖқе®ҡйңҖжұӮгҖҒвҖңдёҖд»Ҫжё…еҚ•вҖқе®ҡйЎ№зӣ®гҖҒвҖңдёҖеј еӣҫиЎЁвҖқжҳҺжөҒзЁӢгҖҒвҖңдёҖеҘ—з»ҶеҲҷвҖқжҠ“иҗҪе®һгҖҒвҖңдёҖж¬ЎиҖғж ёвҖқејәзӣ‘з®Ўпјүеҹәең°е»әи®ҫиҜ„д»·жё…еҚ•пјҢжҸҗеҚҮжңҚеҠЎж•°йҮҸе’ҢиҙЁйҮҸпјҢи®©зӣҙиҫҫеҹәеұӮзҡ„ж–ҮеҢ–жңҚеҠЎд»ҺвҖңдёҖж¬ЎвҖқжҲҗдёәвҖңдёҖж¬Ўж¬ЎвҖқгҖӮ

гҖҖгҖҖдёүжҳҜеқҡжҢҒд»Ҙең°ж–№йңҖжұӮдёәеҜјеҗ‘пјҢе®һиЎҢеҹәеұӮвҖңзӮ№еҚ•вҖқгҖҒж–ҮиүәиҪ»йӘ‘е…өвҖңејҖеҚ•вҖқзҡ„жңҚеҠЎеҪўејҸгҖӮдёәжҢҒз»ӯиөӢиғҪең°ж–№ж–Үж—…й«ҳиҙЁйҮҸеҸ‘еұ•пјҢе®һиЎҢвҖңеҲҶжһҗз ”еҲӨвҖ”жё…еҚ•з®ЎзҗҶвҖ”дё“йЎ№и·ҹиёӘвҖқзҡ„й—ӯзҺҜејҸз®ЎзҗҶпјҢдёҚж–ӯдјҳеҢ–йӣҶеҲӣгҖҒзј–гҖҒжј”дёҖдҪ“зҡ„е·ҘдҪңжЁЎејҸгҖӮ

дә¬е…¬зҪ‘е®үеӨҮ 11010102004843еҸ·

дә¬е…¬зҪ‘е®үеӨҮ 11010102004843еҸ·