й—ҪеҚ—еёҲиҢғеӨ§еӯҰеӯҰеӯҗжҺўеҜ»еҹәеұӮи°ғи§Јдёӯзҡ„й—ҪеҚ—вҖңе’ҢвҖқж–ҮеҢ–еҹәеӣ

еҸ‘зЁҝж—¶й—ҙпјҡ2025-08-05 09:57:00 жқҘжәҗпјҡ дёӯеӣҪйқ’е№ҙзҪ‘

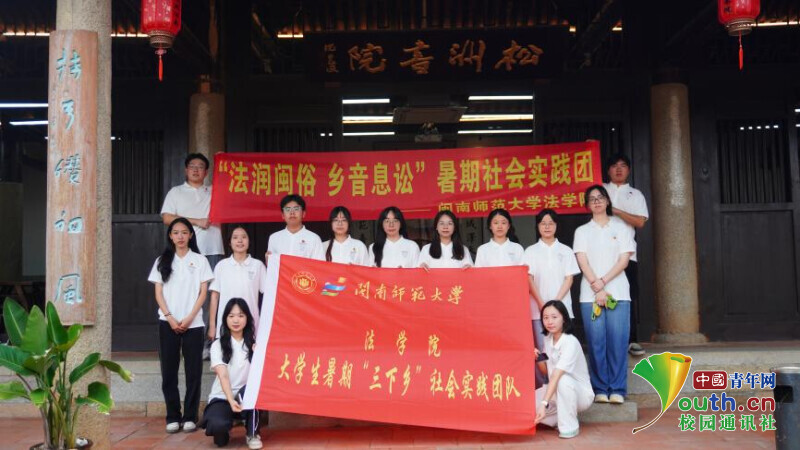

гҖҖгҖҖ7жңҲ6ж—ҘиҮі9ж—ҘпјҢй—ҪеҚ—еёҲиҢғеӨ§еӯҰжі•еӯҰйҷўвҖңжі•ж¶Ұй—Ҫдҝ—пјҢд№ЎйҹіжҒҜи®јвҖқжҡ‘жңҹзӨҫдјҡе®һи·өеӣўж·ұе…ҘзҰҸе»әзңҒжјіе·һеёӮиҠ—еҹҺеҢәгҖҒй•ҝжі°еҢәејҖеұ•е®һи·өпјҢиҒҡз„Ұй—ҪеҚ—дј з»ҹж–ҮеҢ–дёӯзҡ„вҖңе’ҢвҖқеҹәеӣ еҰӮдҪ•иөӢиғҪеҹәеұӮзҹӣзӣҫи°ғи§ЈпјҢжҺўеҜ»дјҳз§Җдј з»ҹж–ҮеҢ–дёҺзҺ°д»Јжі•жІ»иһҚеҗҲзҡ„е–„жІ»ж–°и·Ҝеҫ„гҖӮ

гҖҖгҖҖеҜ»ж №пјҡеҸӨи®ӯд№Ўйҹіж¶Ұи°ғи§Ј

гҖҖгҖҖе®һи·өеӣўйҰ–з«ҷжқҘеҲ°иҠ—еҹҺеҢәжһ—иҜӯе ӮзәӘеҝөйҰҶгҖӮйҖҸиҝҮзҝ”е®һзҡ„и®Іи§ЈпјҢе®һи·өеӣўжҲҗе‘ҳж·ұе…Ҙж„ҹжӮҹиҝҷдҪҚж–ҮеҢ–е·ЁеҢ зҡ„вҖңдёӯеәёвҖқдёҺвҖңжҹ”жҖ§вҖқжҷәж…§еҜ№й—ҪеҚ—вҖңе’ҢвҖқж–ҮеҢ–зҡ„ж·ұеҲ»еҪұе“ҚгҖӮ

гҖҖгҖҖиҝҷд»Ҫе“ІжҖқеңЁиҠ—еҹҺеҢәеӨ©е®қй•ҮзҸ йҮҢзӨҫеҢәзҡ„иҜӯе Ӯж–ҮеҢ–и°ғи§Је®ӨеҢ–дёәе®һи·өгҖӮзҹіжі•е®ҳе·§еҰҷеј•з”Ёжһ—иҜӯе ӮеҗҚиЁҖвҖңдәәз”ҹеңЁдё–пјҢиҝҳдёҚжҳҜжңү时笑笑дәә家пјҢжңүж—¶з»ҷдәә家笑笑вҖқеҠқеҜјдәүжү§йӮ»йҮҢвҖ”вҖ”вҖңеҗ„йҖҖдёҖжӯҘпјҢдә’зӣёз¬‘дёҖ笑пјҢеҝғз»“е°ұи§ЈдәҶгҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖиҠ—еҹҺеҢәдәәж°‘жі•йҷўйҮ‘еі°з»ҸжөҺејҖеҸ‘еҢәдәәж°‘жі•еәӯеәӯй•ҝиӮ–еҹәйқ–д»Ӣз»ҚпјҢиҜҘи°ғи§Је®ӨеҲӣж–°вҖңе…«еҝғе…«жӯҘе·ҘдҪңжі•вҖқпјҢе°Ҷжһ—иҜӯе ӮзІҫзҘһдёҺвҖңдј—дәәдёҖж ·еҝғпјҢй»„еңҹеҸҳжҲҗйҮ‘вҖқзӯүй—ҪеҚ—дҝ—и°ҡзӣёиһҚеҗҲгҖӮ

еӣҫдёәе®һи·өеӣўеҸӮи§ӮиҜӯе Ӯж–ҮеҢ–и°ғи§Је®ӨгҖӮжқЁжҷ¶жҷ¶ дҫӣеӣҫ

гҖҖгҖҖеҚғе№ҙеҸӨи®ӯеҗҢж ·еңЁи°ғи§Јдёӯз„•еҸ‘жҙ»еҠӣгҖӮеңЁжөҰеҚ—й•ҮжқҫжҙІд№ҰйҷўпјҢй«ҳжӮ¬зҡ„вҖңдҝЎгҖҒеҝ гҖҒиЎҢгҖҒж–ҮвҖқеӣӣеӯ—еҸӨи®ӯж— еЈ°дј йҖ’зқҖе…ҲиҙӨзҡ„йҒ“еҫ·еҮҶеҲҷгҖӮеҗҢжқ‘зҡ„е…ғе…үж–ҮеҢ–и°ғи§Је®ӨпјҢе…¶еўҷеЈҒдёҠй•ҢеҲ»зҡ„йҷҲе…ғе…үзҘ–и®ӯвҖңжұқеҪ’е’ҢзқҰпјҢзҘһдәҰе®үеә·вҖқзӣҙжҢҮвҖңе’ҢвҖқд№ӢиҰҒд№үгҖӮ

гҖҖгҖҖе®һи·өйҳҹе‘ҳеңЁжӯӨи§Ӯж‘©дәҶдёҖеңәе…„ејҹиҙўдә§зә зә·и°ғи§Јпјҡи°ғи§Је‘ҳе…Ҳд»Ҙй—ҪеҚ—д№ЎйҹіеҠқи§ЈвҖңе…„ејҹеҗҢеҝғз”°еҸҳйҮ‘вҖқпјҢеҶҚжҸҙеј•зҘ–и®ӯвҖңз¬ғе®—ж—Ҹд»ҘжҳӯйӣҚзқҰвҖқвҖңе’Ңд№Ўе…ҡд»ҘжҒҜдәүи®јвҖқпјҢжңҖеҗҺз»“еҗҲгҖҠдёӯеҚҺдәәж°‘е…ұе’ҢеӣҪж°‘жі•е…ёгҖӢйҳҗжҳҺжі•зҗҶгҖӮжғ…зҗҶжі•дәӨиһҚдёӢпјҢеҸҢж–№жҸЎжүӢиЁҖе’ҢгҖӮвҖңеҗ¬и°ғи§Је‘ҳз”Ёе’ұеҺқиҜқи®ІзҘ–и®ӯйҒ“зҗҶпјҢеҸҘеҸҘе…ҘеҝғпјҒвҖқж—Ғеҗ¬жқ‘ж°‘ж„ҹеҸ№д№Ўйҹідј йҖ’зҘ–и®ӯзҡ„дәІе’ҢеҠӣгҖӮ

гҖҖгҖҖдәІеҺҶи°ғи§Је…ЁзЁӢпјҢе®һи·өеӣўжҲҗе‘ҳйғ‘жҷ“жҘ иЎЁзӨәпјҡвҖңдәІзңјзңӢеҲ°зҘ–и®ӯдҝ—и°ҡзҡ„еҠӣйҮҸиһҚе…Ҙи°ғи§ЈиҝҮзЁӢпјҢеҫҲеҸ—еҗҜеҸ‘гҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖй—®йҒ“пјҡдҝ—и°ҡиҢ¶иҜӯеҢ–еҝғз»“

гҖҖгҖҖеёҰзқҖж–ҮеҢ–жөёж¶Ұзҡ„ж„ҹжӮҹпјҢе®һи·өеӣўж·ұе…Ҙзү№иүІи°ғи§Јз«ҷзӮ№еҸ–з»ҸгҖӮиҠ—еҹҺеҢәиө–ж°ҙйЎәеҠіжЁЎи°ғи§Је·ҘдҪңе®ӨеҶ…пјҢеұӮеұӮеҸ еҸ зҡ„300дҪҷйқўй”Ұж——ж— еЈ°ең°еҚ°иҜҒзқҖзҫӨдј—зҡ„дҝЎд»»гҖӮ

гҖҖгҖҖиў«иӘүдёәвҖңзҷҫ姓е’ҢдәӢдҪ¬вҖқзҡ„иө–ж°ҙйЎәеҗ‘йҳҹе‘ҳд»¬дј жҺҲе…¶зӢ¬еҲӣзҡ„вҖңе…ӯе…ӯи°ғи§ЈжЁЎејҸвҖқпјҢејәи°ғж·ұи°ҷй—ҪеҚ—дәәжғ…дё–ж•…зҡ„зҪ‘з»ңжҳҜи°ғи§Је…ій”®гҖӮвҖңи°ғи§Јеҫ—дёӢз¬ЁеҠҹеӨ«пјҒвҖқд»–з”Ёең°йҒ“д№ЎйҹійҒ“еҮәеҝғеҫ—пјҢзӨәиҢғеҰӮдҪ•е°Ҷй—ҪеҚ—дҝҡиҜӯеҸҳдёәеҢ–и§Јзҹӣзӣҫзҡ„вҖңйҮ‘й’ҘеҢҷвҖқгҖӮ

гҖҖгҖҖеңЁй•ҝжі°еҢәжһ—еў©еҠһдәӢеӨ„з»јжІ»дёӯеҝғвҖңе’ҢдәӢе»ҠвҖқпјҢиҢ¶йҰҷж°Өж°Ідёӯе®һи·өеӣўдҪ“йӘҢдәҶвҖңеҗҢйҘ®дёҖеЈ¶иҢ¶пјҢе“Әжңүи§ЈдёҚејҖзҡ„з»“вҖқзҡ„зҗҶеҝөгҖӮи°ғи§Је‘ҳжһ—иҝӣе·қиҜҰи§Је…¶вҖңиҚүиҚҜеӣҫи°ғи§Јжі•вҖқпјҡвҖңеғҸдёӯеҢ»пјҢжңӣй—»й—®еҲҮжүҫз—…еӣ пјҢеҜ№з—ҮдёӢиҚҜжӢҹж–№жЎҲпјҢи§ӮеҜҹиҚҜж•Ҳи°ғзӯ–з•ҘгҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖе®һи·өеӣўи§ӮеҜҹеҲ°пјҢдёӯеҢ»иҫЁиҜҒжҖқз»ҙиў«жҲҗеҠҹиҝҒ移дәҺзҹӣзӣҫзІҫеҮҶеҢ–и§ЈгҖӮеңЁеІ©жәӘй•Үз”ҳеҜЁжқ‘пјҢвҖңз”ҳеҜЁжЁЎејҸвҖқеұ•зҺ°дәҶеҚҸдҪңжҷәж…§пјҡеҪ“常规и°ғи§ЈйҒҮйҳ»пјҢжқ‘дёӯй•ҝиҖ…д»Ҙд№ЎйҹідҝҡиҜӯжё©жғ…з–ҸеҜјпјҢеҸёжі•дәәе‘ҳеҗҢжӯҘдҝқйҡңзЁӢеәҸеҗҲжі•гҖӮ

гҖҖгҖҖвҖңд№ЎйҹіжҳҜй’ҘеҢҷпјҢжі•еҫӢжҳҜй—Ёй”ҒпјҢзјәдёҖдёҚеҸҜвҖқй©»жқ‘и°ғи§Је‘ҳзҡ„зІҫиҫҹжҰӮжӢ¬пјҢи®©е®һи·өеӣўзҗҶи§ЈдәҶжғ…зҗҶжі•еҚҸеҗҢзҡ„еҠӣйҮҸгҖӮ

гҖҖгҖҖиә¬иЎҢпјҡеҸӨжҷәж–°еЈ°ж¶ҰзӨҫеҢә

гҖҖгҖҖеёҰзқҖдёҖзәҝзңҹзҹҘпјҢе®һи·өеӣўз§ҜжһҒиҪ¬еҢ–и°ғз ”жҲҗжһңпјҢи®©й—ҪеҚ—вҖңе’ҢвҖқж–ҮеҢ–жҷәж…§жғ еҸҠзӨҫеҢәгҖӮ

гҖҖгҖҖеңЁиҠ—еҹҺеҢә延е®үзӨҫеҢәпјҢе®һи·өеӣўжҲҗе‘ҳе°Ҷи°ғз ”жүҖеӯҰзј–жҲҗй—ҪеҚ—и°ғи§Јжғ…жҷҜеү§пјҢз”ҹеҠЁжј”з»ҺйҷҲе…ғе…үзҘ–и®ӯжҷәж…§гҖҒжһ—иҜӯе Ӯе“ІжҖқеҸҠвҖңиҚүиҚҜеӣҫи°ғи§Јжі•вҖқзӯүе…ёеһӢжЎҲдҫӢпјӣйҡҸеҗҺзҡ„вҖңе’Ңж°”иҢ¶вҖқй—ҪеҚ—и°ҡиҜӯеЎ«з©әжҙ»еҠЁпјҢеҗёеј•дәҶеұ…ж°‘еҸӮдёҺдә’еҠЁгҖӮжӯӨеӨ–пјҢйҳҹе‘ҳ们иҝҳеҲӣж–°и®ҫи®ЎвҖңжјҶжүҮз»ҳе’ҢеҗҲвҖқйқһйҒ—дҪ“йӘҢпјҢе°ҶвҖңеҜ№з«Ӣ-жІҹйҖҡ-еҰҘеҚҸ-е…ұиҜҶвҖқзҡ„и°ғи§Је“ІзҗҶпјҢеҪўиұЎеҢ–дёәи°ғжјҶгҖҒжё—йҖҸгҖҒиһҚеҗҲзҡ„иүәжңҜиҝҮзЁӢпјҢеҗ‘еӯ©з«Ҙдј йҖ’й—ҪеҚ—вҖңе’ҢеҗҲвҖқж–ҮеҢ–гҖӮ

гҖҖгҖҖеҖјеҫ—дёҖжҸҗзҡ„жҳҜпјҢйҖҡиҝҮй—ҪеҚ—иҜӯе…ҘжҲ·и®ҝи°Ҳй«ҳйҫ„еұ…ж°‘пјҢ87%зҡ„еҸ—и®ҝиҖ…иЎЁзӨәи®ӨеҗҢвҖңд№Ўйҹіи°ғи§ЈжӣҙиғҪпјҢж¶ҲйҷӨйҡ”йҳӮпјҢйҒ“зҗҶеҗ¬еҫ—иҝӣвҖқпјҢйӘҢиҜҒдәҶжң¬еңҹиҜӯиЁҖж–ҮеҢ–еңЁжІҹйҖҡдёӯзҡ„зӢ¬зү№д»·еҖјгҖӮвҖңеҗҺз”ҹ家用вҖҳе’ұеҺқиҜқвҖҷжқҘй—®пјҢйҳ®еҗ¬зқҖзңҹж¬ўе–ңпјҒвҖқеұ…ж°‘жһ—йҳҝдјҜж„ҹж…ЁйҒ“пјҡвҖңиҖҒиҜқи®ІвҖҳеҶӨе®¶ж— еҘҪз»“вҖҷпјҢдҪ 们е№ҙиҪ»дәәиӮҜеӯҰиҝҷдәӣиҖҒзҗҶпјҢеҫҲеҘҪе•ҠпјҒд»ҘеүҚжқ‘йҮҢжңүдәүжү§пјҢиҖҒдәәдёҖеҸҘвҖҳдј—дәәдёҖж ·еҝғпјҢй»„еңҹеҸҳжҲҗйҮ‘вҖҷпјҢеӨ§е®¶ж°”е°ұж¶ҲдёҖеҚҠгҖӮвҖқиҝҷд»ҪжқҘиҮӘй•ҝиҖ…зҡ„з”ұиЎ·и®ӨеҸҜпјҢи®©е®һи·өеӣўжӣҙеқҡе®ҡдәҶжҢ–жҺҳд№ЎйҹіеҸӨи®ӯд»·еҖјзҡ„еҶіеҝғгҖӮ

гҖҖгҖҖе®һи·өеӣўйҳҹй•ҝзҪ—еӣҪеҒҘиЎЁзӨәпјҡвҖңжҲ‘们жӯӨиЎҢдёҚд»…жҳҜи®°еҪ•и°ғи§Јжҷәж…§пјҢжӣҙеёҢжңӣе®ҲжҠӨдёҺдј ж’ӯй—ҪеҚ—вҖҳе’ҢвҖҷж–ҮеҢ–еҹәеӣ гҖӮи®©иҝҷдәӣжүҝиҪҪзқҖе…ҲиҙӨжҷәж…§зҡ„вҖҳе’ұеҺқиҜқвҖҷгҖҒиҖҒйҒ“зҗҶпјҢеңЁж–°ж—¶д»ЈеҹәеұӮжІ»зҗҶдёӯеҸ‘жҢҘдҪңз”ЁпјҢжҳҜжҲ‘们зҡ„ж ёеҝғзӣ®ж ҮгҖӮвҖқ

еӣҫдёәвҖңжі•ж¶Ұй—Ҫдҝ—пјҢд№ЎйҹіжҒҜи®јвҖқжҡ‘жңҹзӨҫдјҡе®һи·өеӣўеҗҲз…§гҖӮжқЁжҷ¶жҷ¶ дҫӣеӣҫ

гҖҖгҖҖе®һи·өеӣўиҙҹиҙЈдәәиЎЁзӨәпјҢжңӘжқҘпјҢе®һи·өеӣўи®ЎеҲ’зі»з»ҹж•ҙзҗҶжӯӨж¬Ўи°ғз ”иө„ж–ҷпјҢжҸҗзӮјй—ҪеҚ—вҖңе’ҢвҖқж–ҮеҢ–иөӢиғҪеҹәеұӮи°ғи§Јзҡ„жңүж•ҲжЁЎејҸпјҢ并ж·ұеҢ–еҜ№й—ҪеҚ—дҝ—и°ҡгҖҒзҘ–и®ӯзӯүе“ІжҖқжі•жІ»иҪ¬еҢ–зҡ„з ”з©¶пјҢжҺўзҙўе…¶еңЁеҹәеұӮжІ»зҗҶдёӯзҡ„еә”з”Ёи·Ҝеҫ„гҖӮпјҲи®°иҖ… з§Ұдә® йҖҡи®Ҝе‘ҳ зҺӢйҖёж•Ҹпјү

дә¬е…¬зҪ‘е®үеӨҮ 11010102004843еҸ·

дә¬е…¬зҪ‘е®үеӨҮ 11010102004843еҸ·