жұҹиҘҝзҗҶе·ҘеӨ§еӯҰеӯҰеӯҗеҜ№иҜқиҖҒе…ҡе‘ҳ еҜ»и§…дҝЎд»°и·Ҝ

еҸ‘зЁҝж—¶й—ҙпјҡ2025-07-04 17:13:00 жқҘжәҗпјҡ дёӯеӣҪйқ’е№ҙзҪ‘

гҖҖгҖҖ7жңҲ1ж—Ҙжё…жҷЁпјҢжұҹиҘҝзңҒиөЈе·һеёӮе…ҙеӣҪеҺҝиҙәе Ӯжқ‘82еІҒиҖҒе…ҡе‘ҳи°ўдё–и¶…еңЁй—ЁеүҚзӯүеҖҷзқҖжұҹиҘҝзҗҶе·ҘеӨ§еӯҰз»ҸжөҺз®ЎзҗҶеӯҰйҷўжҡ‘жңҹвҖңдёүдёӢд№ЎвҖқзәўеңҹйқ’иӢ—зӨҫдјҡе®һи·өжңҚеҠЎйҳҹгҖӮжӯЈйҖўе…ҡзҡ„з”ҹж—ҘпјҢд»–иҰҒз»ҷйқ’е№ҙеӯҰеӯҗ们讲讲йӮЈдәӣеҲ»еңЁйӘЁеӨҙйҮҢзҡ„зәўиүІи®°еҝҶгҖӮ

гҖҖгҖҖе…ҘдјҚд»ҺеҶӣпјҡйӣӘең°д»ҺеҶӣи·ҜдёҠзҡ„дҝЎд»°еҲқиҗҢ

гҖҖгҖҖ1964е№ҙ3жңҲеҲҡиҝҮе®Ңе№ҙпјҢиҝҳдёӢзқҖеӨ§йӣӘпјҢе…°е·һеҶӣеҢәзӮ®е…ө第еҚҒдә”еёҲеҲ°и°ўдё–超家乡жҺҘдәәеҸӮеҶӣгҖӮеӣ дёәзҰҸе»әдёҖеёҰзјәдәәпјҢд»–е°ұиў«жҺҘеҲ°зҰҸе·һеҶӣеҢәдәҢеӣўгҖӮвҖңеҪ“ж—¶з”ҹжҙ»зҺҜеўғйқһеёёиү°иӢҰпјҢеҗғдёҚйҘұйҘӯпјҢеӨ©еӨ©еҗғең°з“ңзЁҖйҘӯвҖҰвҖҰвҖқи°ўдё–и¶…еӣһеҝҶйҒ“пјҢд»–жҳҜеңЁйғЁйҳҹе…Ҙзҡ„е…ҡгҖӮиҜҙеҲ°иҝҷпјҢд»–жӢҝ家йҮҢзҡ„жЎ¶жҜ”еҲ’з»ҷе®һи·өйҳҹжҲҗе‘ҳ们зңӢгҖӮ

гҖҖгҖҖеңЁйғЁйҳҹйҮҢеҹәжң¬дёҠжҳҜжІЎжңүе®үзЁіз”ҹжҙ»зҡ„гҖӮеІёзӮ®иҗҘдјҡж”ҫз”өеҪұпјҢжңүж—¶и°ўдё–и¶…дјҡеҺ»и§ӮзңӢгҖӮд»–еёёеёёеҲҡеқҗдёӢпјҢж•Ңдәәзҡ„зӮ®еј№е°ұдјҡжү“жқҘпјҢеҗ¬и§Ғе“ЁеЈ°пјҢе°ұеҸҲз«ӢеҲ»и·‘жӯҘеӣһеҺ»йӣҶеҗҲгҖӮ

гҖҖгҖҖеҪ“иў«й—®еҸҠеҰӮдҪ•еқҡжҢҒдёӢжқҘж—¶пјҢи°ўдё–и¶…зӣ®е…үеқҡжҜ…гҖӮд»–еқҡдҝЎиӢҰж—ҘеӯҗжҳҜдёҖж—¶зҡ„пјҢеҘҪж—ҘеӯҗдёҖе®ҡдјҡеҲ°жқҘгҖӮвҖң既然жқҘеҪ“е…өпјҢеҶҚиӢҰд№ҹиҰҒеҝҚгҖӮеҜ№йқўжҳҜж•ҢдәәпјҢеҰӮжһңдёҚеҝҚиҖҗе°ұдјҡиў«жү“иҙҘгҖӮвҖқ

еӣҫдёәиҖҒе…ҡе‘ҳи°ўдё–и¶…гҖӮи°ўжҷ¶жҷ¶ дҫӣеӣҫ

гҖҖгҖҖеҶӣж—…ж·¬зӮјпјҡз»ғжҠҖзЈЁжҺҢдёӯзҡ„дҝЎд»°

гҖҖгҖҖ1964е№ҙеҗҺжңҹпјҢи°ўдё–и¶…д»ҺзӮ®е…өзҸӯиў«и°ғеҲ°з”өиҜқзҸӯгҖӮжҒ°йҖўйҳҹдјҚдёҫиЎҢеӨ§жҜ”жӯҰпјҢзҲ¬з”өжқҶжҳҜз”өиҜқзҸӯйҮҢзҡ„иҖғж ёз§‘зӣ®д№ӢдёҖгҖӮи°ўдё–и¶…йңҖиҰҒз”Ёз»іеӯҗеҘ—дҪҸдёӨдёӘи„ҡзҲ¬дёҠз”өиҜқжқҶгҖӮиҝҷдёҚд»…жңүй«ҳеәҰиҰҒжұӮпјҢиҝҳжңүйҖҹеәҰиҰҒжұӮгҖӮеҸӘиҰҒиҫҫдёҚеҲ°иҰҒжұӮе°ұйңҖиҰҒеӨ©еӨ©з»ғпјҢе°ұз®—з»іеӯҗзЈЁеҫ—жүӢи„ҡиӮҝдәҶд№ҹдёҚеҒңгҖӮ

гҖҖгҖҖиҝҮзЁӢжҖ»жҳҜеқҺеқ·зҡ„гҖӮеҫҲеӨҡж¬Ўз»ғеҲ°еӮҚжҷҡиҝҳжІЎиҫҫж ҮпјҢи°ўдё–и¶…е®һеңЁж’‘дёҚдҪҸеқҗеңЁең°дёҠпјҢзңӢеҲ°еёғж»ЎиЎҖжіЎзҡ„еҸҢжүӢпјҢеҸҲжғіжғіе…ҘдјҚж—¶вҖңиҰҒдҝқ家еҚ«еӣҪвҖқзҡ„еҶіеҝғпјҢдәҺжҳҜе’¬зқҖзүҷз«ҷиө·жқҘ继з»ӯи®ӯз»ғгҖӮйӮЈж®өж—¶й—ҙд»–жҖ»жғіпјҡвҖңд№ҹи®ёдёӢдёҖж¬Ўе°ұиҫҫж ҮдәҶгҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖеӨұиҙҘд№ҹдёәи°ўдё–и¶…з§ҜзҙҜдәҶи®ёеӨҡз»ҸйӘҢгҖӮд»–иҫ№иҜҙиҫ№еұ•зӨәзҲ¬жқҶзҡ„е§ҝеҠҝпјҢж»Ўи„ёиҮӘиұӘең°иҜҙпјҡвҖңиҷҪ然иӢҰпјҢдҪҶжҲ‘еқҡжҢҒдёӢжқҘдәҶгҖӮ64еҲ°68е№ҙпјҢжҲ‘иҝһз»ӯиҺ·еҫ—дәҶдә”е№ҙзҡ„вҖҳдә”еҘҪжҲҳеЈ«вҖҷз§°еҸ·гҖӮ第дёүе№ҙз»„з»Үи®©жҲ‘еҪ“зҸӯй•ҝпјҢжҲ‘еёҰзҡ„зҸӯд№ҹиҝһз»ӯдёүе№ҙиҺ·еҫ—дәҶвҖҳеӣӣеҘҪзҸӯзә§вҖҷз§°еҸ·гҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖе…Ҙе…ҡй“ӯеҝ—пјҡвҖң第дәҢж¬Ўз”ҹе‘ҪвҖқзҡ„дҝЎд»°еқҡе®Ҳ

гҖҖгҖҖи°ўдё–и¶…дәҺ1965е№ҙ3жңҲ31ж—Ҙе…Ҙе…ҡгҖӮи®ёеӨҡдәӢд»–е·Із»Ҹж·ЎеҝҳпјҢдҪҶиҝҷдёӘж—ҘеӯҗеҚҙи®°еҝҶзҠ№ж–°гҖӮжҸҗиө·е…Ҙе…ҡпјҢи°ўдё–и¶…зҘһжғ…еә„йҮҚең°иҜҙпјҡвҖңйҖүжӢ©е…ұдә§е…ҡе°ұжҳҜжңҖжӯЈзЎ®зҡ„йҖүжӢ©пјҢеӣ дёәеҸӘжңүдёӯеӣҪе…ұдә§е…ҡжүҚиғҪж•‘дёӯеӣҪпјҢдёӯеӣҪе…ұдә§е…ҡжҳҜе…Ёеҝғе…Ёж„Ҹдёәдәәж°‘жңҚеҠЎзҡ„ж”ҝе…ҡпјҒвҖқиҮӘе№јжҺҘи§ҰиҝҮжҲҳдәүзҡ„и°ўдё–и¶…пјҢзңӢеҲ°дәҶзӨҫдјҡдё»д№үзҡ„еүҚйҖ”пјҢдәҺд»–иҖҢиЁҖпјҢе…Ҙе…ҡе°ұжҳҜ第дәҢж¬Ўз”ҹе‘ҪгҖӮ

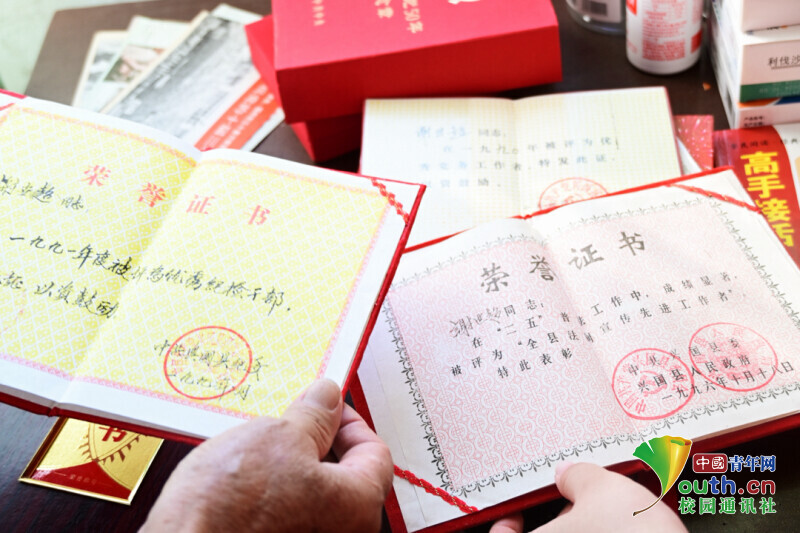

гҖҖгҖҖиҝҷд»ҪеҲ»е…Ҙз”ҹе‘Ҫзҡ„дҝЎд»°пјҢдёҚд»…еҚ°еңЁд»–зҡ„и®°еҝҶйҮҢпјҢжӣҙиў«д»–еҰҘеё–ең°зҸҚи—ҸеңЁеІҒжңҲзҡ„иӨ¶зҡұдёӯгҖӮи°ўдё–и¶…жҝҖеҠЁең°жқҘеҲ°д№ҰжЎҢеүҚпјҢд»ҺжҠҪеұүйҮҢжӢҝеҮәи·ҹйҡҸд»–еҮ еҚҒе№ҙзҡ„зү©е“ҒпјҢдёҺжҲҗе‘ҳ们е…ұеҗҢзҝ»зңӢйӮЈдәӣжүҝиҪҪзқҖеІҒжңҲеҚ°и®°зҡ„иҖҒзү©д»¶гҖӮдёҚи®әжҳҜвҖңе…үиҚЈеңЁе…ҡ50е№ҙвҖқзҡ„зәӘеҝөз« пјҢиҝҳжҳҜе Ҷж»Ўд№ҰжЎҢзҡ„иҚЈиӘүиҜҒд№ҰпјҢйғҪжҳҜз»„з»ҮеҜ№и°ўдё–и¶…зҡ„иӮҜе®ҡгҖӮ

еӣҫдёәи°ўдё–и¶…еҗ‘еӣўйҳҹжҲҗе‘ҳд»Ӣз»ҚиҚЈиӘүиҜҒд№ҰгҖӮи°ўжҷ¶жҷ¶ дҫӣеӣҫ

гҖҖгҖҖвҖңеӨҡдәҸдәҶе…ҡзҡ„еҹ№е…»пјҢжҲ‘жүҚд»Һж— зҹҘйқ’е№ҙжҲҗй•ҝдёәе№ІйғЁгҖӮиҷҪ然зҺ°еңЁзҰ»ејҖдәҶйғЁйҳҹпјҢдҪҶеҸӘиҰҒе…ҡжңүд»»еҠЎйңҖиҰҒжҲ‘пјҢжҲ‘йғҪйқһеёёж„ҝж„ҸеҸӮеҠ пјҒвҖқи°ўдё–и¶…з”Ёеҫ®еҫ®йўӨжҠ–зҡ„жүӢпјҢиҫ№ж‘©жҢІзқҖжЎҢдёҠзҡ„иҖҒзү©е“Ғиҫ№и°Ҳиө·гҖӮд»–жҖ»и®ӨдёәиҮӘе·ұиҖҒдәҶпјҢеҫҲеӨҡдәӢжғ…йғҪи®°дёҚдҪҸпјҢдҪҶд»–д»Қ然иғҪе°ҶйӮЈж®өеҺҶеҸІи®Іеҫ—ж…·ж…ЁжҝҖжҳӮпјҢжҜҸдёҖдёӘз»ҶиҠӮйғҪйҘұеҗ«зқҖеҜ№е…ҡзҡ„ж— йҷҗеҝ иҜҡе’ҢеҜ№е…ҡдәӢдёҡзҡ„ж— жҜ”зғӯзҲұгҖӮ

гҖҖгҖҖи–ӘзҒ«зӣёдј пјҡеҳұжүҳеЈ°дёӢзҡ„дҝЎд»°жҺҘеҠӣ

гҖҖгҖҖиҝҷд»ҪеңЁеІҒжңҲдёӯж„ҲеҸ‘еҺҡйҮҚзҡ„дҝЎд»°пјҢйңҖиҰҒеңЁе№ҙиҪ»дёҖд»Јеҝғдёӯ延з»ӯгҖӮи°ўдё–и¶…и®ӨдёәпјҢйқ’е№ҙз”ҹй•ҝеңЁиҝҷдёӘж—¶д»ЈпјҢжҳҜйқһеёёе№ёзҰҸзҡ„дәӢжғ…пјҢеӣ жӯӨдёҖе®ҡиҰҒеҘҪеҘҪиҜ»д№ҰпјҢж–ҮеҢ–жҳҜеҒҡд»»дҪ•дәӢзҡ„еҹәзЎҖгҖӮиҝҷжҳҜеҜ№еӣўйҳҹжҲҗе‘ҳзҡ„еҸ®еҳұпјҢжӣҙжҳҜеҜ№е…ЁдҪ“йқ’е№ҙзҡ„еҸ®еҳұгҖӮ

гҖҖгҖҖдёҙеҲ«ж—¶пјҢд»–зҙ§зҙ§жҠ“дҪҸйҳҹе‘ҳ们зҡ„жүӢпјҢеҸҚеӨҚеҝөеҸЁзқҖпјҡвҖңзңҹејҖеҝғдҪ 们иғҪжқҘзңӢжҲ‘пјҒвҖқд»–жҸҗиө·еҺ»е№ҙжұҹиҘҝзҗҶе·ҘеӨ§еӯҰз»ҸжөҺз®ЎзҗҶеӯҰйҷўеёҲз”ҹзҡ„еҲ°и®ҝпјҢ并зғӯжғ…ж¬ўиҝҺеӣўйҳҹжҲҗе‘ҳдёӢж¬ЎеҶҚжқҘгҖӮ

еӣҫдёәи°ўдё–и¶…ж•ҙзҗҶж‘Ҷж”ҫиҚЈиӘүеӢӢз« е’ҢиҜҒд№ҰгҖӮи°ўжҷ¶жҷ¶ дҫӣеӣҫ

гҖҖгҖҖжҡ®иүІдёӯзҡ„иҙәе Ӯжқ‘зӮҠзғҹиў…иў…пјҢи°ўдё–и¶…з«ҷеңЁй—ЁеҸЈжҢҘжүӢзҡ„иә«еҪұйҖҗжёҗзј©е°ҸгҖӮдҪҶд»–и®Іиҝ°зҡ„ж•…дәӢе·ІеңЁйқ’е№ҙеҝғдёӯз”ҹж №пјҡеҪ“82еІҒзҡ„жүӢжҺҢдёҺ20еІҒзҡ„жүӢжҺҢзӣёжҸЎпјҢеҪ“вҖңеҘҪеҘҪиҜ»д№ҰвҖқзҡ„еҸ®еҳұйҒҮдёҠвҖңејәеӣҪжңүжҲ‘вҖқзҡ„иӘ“иЁҖпјҢз©ҝи¶Ҡж—¶з©әзҡ„дҝЎд»°зҒ«зӮ¬пјҢжӯЈд»ҘжңҖиҙЁжңҙзҡ„ж–№ејҸе®ҢжҲҗдәӨжҺҘгҖӮиҝҷеңәи·Ёи¶ҠеҚҠдё–зәӘзҡ„еҜ№иҜқпјҢе°ҶжҲҗдёәж–°ж—¶д»Јйқ’е№ҙеүҚиЎҢи·ҜдёҠжё©зғӯзҡ„еқҗж ҮгҖӮпјҲи®°иҖ… и’Ӣе®ҮйӘҸ йҖҡи®Ҝе‘ҳ йҮ‘еҖ¬еҶүпјү

дә¬е…¬зҪ‘е®үеӨҮ 11010102004843еҸ·

дә¬е…¬зҪ‘е®үеӨҮ 11010102004843еҸ·