иҘҝеҢ—е·ҘдёҡеӨ§еӯҰеӯҰеӯҗеҜ№иҜқе°ҸеІ—ж”№йқ©е…Ҳй”Ӣ

еҸ‘зЁҝж—¶й—ҙпјҡ2025-08-27 09:12:00 жқҘжәҗпјҡ дёӯеӣҪйқ’е№ҙзҪ‘

гҖҖгҖҖиҘҝеҢ—е·ҘдёҡеӨ§еӯҰдјҰж•ҰзҺӣдёҪеҘізҺӢеӨ§еӯҰе·ҘзЁӢеӯҰйҷўвҖңеҜ№иҜқеҶңжқ‘ж”№йқ©е…ҲиЎҢиҖ…пјҢеҠ©еҠӣд№Ўжқ‘е…ЁйқўжҢҜе…ҙвҖқе®һи·өйҳҹдәҺ8жңҲ7ж—ҘеҮәеҸ‘пјҢеүҚеҫҖе®үеҫҪеҮӨйҳіе°ҸеІ—жқ‘зӯүең°ејҖеұ•жҡ‘жңҹзӨҫдјҡе®һи·өжҙ»еҠЁгҖӮеёҲз”ҹ们д»ҺзәўжүӢеҚ°еҘ‘зәҰиҜһз”ҹең°еҲ°зҺ°д»ЈеҶңдёҡдә§дёҡеӣӯпјҢд»Һж”№йқ©дәІеҺҶиҖ…и®ҝи°ҲеҲ°жІҲжө©зәӘеҝөйҰҶеҸӮи§ӮпјҢд»Ҙи„ҡжӯҘдёҲйҮҸж”№йқ©зғӯеңҹпјҢз”Ёйқ’жҳҘеҜ№иҜқеҺҶеҸІиҚЈе…үгҖӮ

гҖҖгҖҖвҖңеӨ§еҢ…е№ІвҖқзІҫзҘһдёҺжІҲжө©жғ…жҖҖ

гҖҖгҖҖе®һи·өйҳҹзҡ„йҰ–з«ҷпјҢжҳҜе…ЁеӣҪйҮҚзӮ№ж–Үзү©дҝқжҠӨеҚ•дҪҚвҖ”вҖ”1978е№ҙвҖңеӨ§еҢ…е№ІвҖқеҘ‘зәҰиҜһз”ҹеҺҹеқҖпјҲзҺ°вҖңеҪ“е№ҙеҶң家вҖқпјүгҖӮеңЁж–‘й©ізҡ„иҢ…иҚүеұӢдёӯпјҢ18жһҡзәўжүӢеҚ°еҘ‘зәҰеӨҚеҲ¶д»¶гҖҒй”ҲиҡҖеҶңе…·дёҺжіӣй»„иҙҰеҶҢж— еЈ°иҜүиҜҙзқҖе°ҸеІ—жқ‘зҡ„ж”№йқ©еІҒжңҲпјҢи®©йҳҹе‘ҳ们зӣҙи§Ӯж„ҹеҸ—з ҙеҶ°жұӮеҸҳзҡ„ж—¶д»ЈеЈ®дёҫгҖӮ

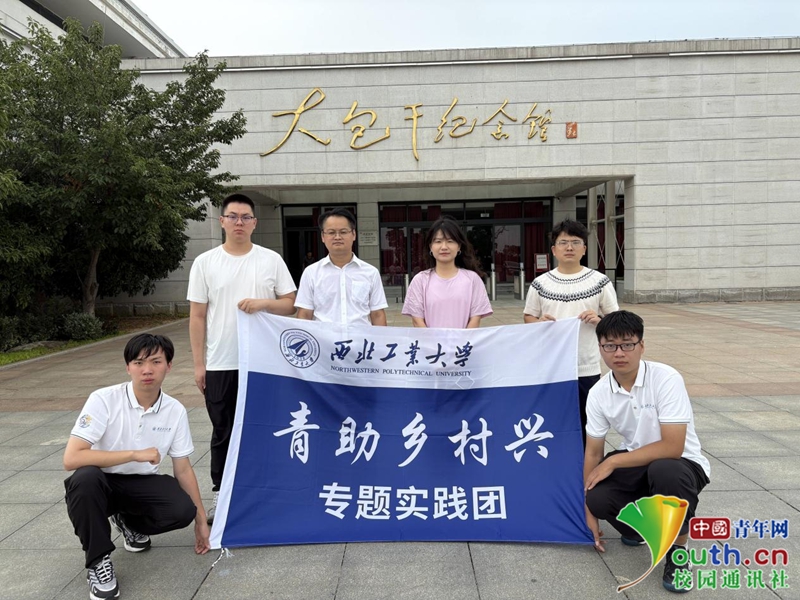

еӣҫдёәе®һи·өйҳҹжҲҗе‘ҳеңЁвҖңеҪ“е№ҙеҶң家вҖқи§Ӯж‘©еҚҒе…«жһҡзәўжүӢеҚ°еҘ‘зәҰгҖӮеӣўйҳҹдҫӣеӣҫ

гҖҖгҖҖ9ж—ҘдёҠеҚҲпјҢе®һи·өйҳҹиөҙжІҲжө©зәӘеҝөйҰҶеҸӮи§ӮеӯҰд№ пјҢз”ұе°ҸеІ—жқ‘еҚҡеЈ«е·ҘдҪңз«ҷз«ҷй•ҝйӣ·жқҫжһ—иҝӣиЎҢи®Іи§ЈгҖӮйҰҶеҶ…йҷҲеҲ—зҡ„ж—§зү©ж— еЈ°иҜүиҜҙзқҖжІҲжө©еҗҢеҝ—еҝғзі»зҷҫ姓гҖҒд»ҘжҢҜе…ҙд№Ўжқ‘дёәе·ұд»»гҖҒеёҰйўҶжқ‘ж°‘иҮҙеҜҢзҡ„еҠЁдәәж•…дәӢпјҢйҳҹе‘ҳ们ж·ұеҲ»дҪ“жӮҹеҲ°е…¶жүҺж №еҹәеұӮгҖҒдёҖеҝғдёәж°‘зҡ„е…¬д»ҶзІҫзҘһгҖӮ

гҖҖгҖҖжҷәж…§еҶңдёҡжҝҖжҙ»е…ұеҜҢеҜҶз Ғ

гҖҖгҖҖ10ж—ҘпјҢе®һи·өйҳҹж·ұе…Ҙе°ҸеІ—жқ‘еҢ еҝғи‘Ўиҗ„еӣӯиҝӣиЎҢи°ғз ”гҖӮжӯЈеҖјдё°ж”¶еӯЈпјҢи‘Ўиҗ„зјҖж»ЎжһқеӨҙгҖӮиҙҹиҙЈдәәжүӢжҢҒзі–еәҰи®ЎзҺ°еңәжЈҖжөӢпјҢд»Ӣз»ҚеӣӯеҢәйҮҮз”ЁжҷәиғҪжөҮзҒҢзі»з»ҹпјҢе®һиЎҢзІҫз»ҶеҢ–з§ҚжӨҚпјҢе№ҙдә§йҮҸиҫҫ30еӨҡдёҮдёІгҖҒ60дҪҷдёҮж–ӨгҖӮеҢ еҝғи‘Ўиҗ„еӣӯзҡ„еӨ§еӨҡдә§е“ҒйҖҡиҝҮз”өе•Ҷзӣҙж’ӯй”ҖеҫҖдёҖгҖҒдәҢзәҝеҹҺеёӮпјҢж–°еһӢеҶңдёҡжЁЎејҸжӯЈдёәе°ҸеІ—жіЁе…ҘејәеҠІеҠЁиғҪгҖӮ

еӣҫдёәе®һи·өйҳҹжҲҗе‘ҳдёҺеҢ еҝғи‘Ўиҗ„еӣӯиҙҹиҙЈдәәиҝӣиЎҢдәӨжөҒгҖӮеӣўйҳҹдҫӣеӣҫ

гҖҖгҖҖдәІеҺҶиҖ…зәөи®әж”№йқ©з ҙеҶ°и·Ҝ

гҖҖгҖҖ8ж—ҘдёӢеҚҲе’Ң9ж—ҘдёӢеҚҲпјҢе®һи·өйҳҹйҳҹе‘ҳеңЁе°ҸеІ—жқ‘ж—§еқҖеҜ№е…іеҸӢжұҹе’ҢдёҘйҮ‘жҳҢдёӨдҪҚиҖҒе…Ҳз”ҹиҝӣиЎҢйҮҮи®ҝгҖӮдҪңдёәеҺҶеҸІдәІеҺҶиҖ…дёҺе°ҸеІ—ж•…дәӢзҡ„дј ж’ӯиҖ…пјҢе№ҙйҖҫе…«ж—¬зҡ„дёӨдҪҚиҖҒдәәжӣҫеӨҡж¬ЎеҸ—еҲ°еӣҪ家йўҶеҜјдәәжҺҘи§ҒпјҢ并иөҙеҗ„ең°е®Ји®ІвҖңеӨ§еҢ…е№ІвҖқзІҫзҘһгҖӮ

гҖҖгҖҖеӣһйЎҫж”№йқ©еүҚвҖңеҗғзІ®йқ иҝ”й”ҖвҖқзҡ„иү°йҡҫеІҒжңҲпјҢе…іеҸӢжұҹеҗ‘е®һи·өйҳҹиҝҳеҺҹ1978е№ҙеҶ¬еӨңеңәжҷҜпјҡвҖң18жҲ·жқ‘ж°‘д»ҘжүҳеӯӨеҶіеҝғжҢүдёӢзәўжүӢеҚ°пјҢеҸӘдёәдәүжқЎжҙ»и·ҜпјҒвҖқиҝҷд»ҪвҖңз”ҹжӯ»еҘ‘зәҰвҖқжңҖз»ҲеӮ¬з”ҹдәҶ家еәӯиҒ”дә§жүҝеҢ…иҙЈд»»еҲ¶пјҢ1982е№ҙдёӯеӨ®дёҖеҸ·ж–Ү件жӯЈејҸзЎ®з«Ӣж”№йқ©ж–№еҗ‘пјҢе°ҸеІ—жқ‘з”ұжӯӨиҪҪе…ҘеҸІеҶҢгҖӮ

гҖҖгҖҖвҖңеӨ§еҢ…е№ІдёҖе№ҙпјҢзІ®йЈҹдә§йҮҸд»ҺдёҚи¶і4дёҮж–Өи·ғиҮіиҝ‘14дёҮж–ӨпјҒвҖқдёҘйҮ‘жҳҢз”Ёж•°еӯ—жҸӯзӨәвҖңеҲҶдә§еҲ°жҲ·вҖқзҡ„ж”№йқ©дјҹеҠӣгҖӮ家家жҲ·жҲ·дёҚеҶҚжӢ…еҝғйҘҝжӯ»пјҢзІ®йЈҹе ҶжҲҗе°ҸеұұпјҢдёҖжңқи¶ҠиҝҮжё©йҘұзәҝгҖӮд»–зү№еҲ«еҜ„иҜӯйқ’е№ҙеӯҰеӯҗпјҡвҖңиҰҒеҗ¬е…ҡиҜқгҖҒи·ҹе…ҡиө°пјҢеңЁж–°ж—¶д»Јдј жүҝж•ўдёәдәәе…Ҳзҡ„зІҫзҘһеҹәеӣ гҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖдёәжӣҙеӨҡең°дәҶи§ЈеҪ“е№ҙеҶңжқ‘ж”№йқ©зҡ„е®һйҷ…жғ…еҶөпјҢе®һи·өйҳҹеҶіе®ҡеҢ—дёҠпјҢеҺ»жҺўжңӣжӯЈеңЁеҢ—жҲҙжІіз–—е…»зҡ„е®үеҫҪзңҒ委еҺҹд№Ұи®°й»„з’ңзҲ·зҲ·пјҢ并еҗ‘д»–еұ•зӨәеңЁе°ҸеІ—жқ‘и°ғз ”зҡ„жҲҗжһңгҖӮ

гҖҖгҖҖеҢ—жҲҙжІіз•”пјҢ92еІҒй«ҳйҫ„зҡ„й»„з’ңзҲ·зҲ·д»Қзӣ®е…үзӮҜзӮҜгҖӮ1978е№ҙеңЁд»»е®үеҫҪж— дёәеҺҝ委第дёҖеүҜд№Ұи®°ж—¶пјҢд»–зӣҙйқўйҘҘиҚ’еҚұеұҖпјҢйҖүжӢ©ж”ҫжүӢдёҖжҗҸпјҢйЎ¶зқҖеҺӢеҠӣжҺЁиЎҢвҖңеҢ…дә§еҲ°жҲ·вҖқпјҢж¬Ўе№ҙе…ЁеҺҝзІ®йЈҹеўһдә§дёүжҲҗгҖӮд»Һй»„з’ңзҲ·зҲ·еҸЈдёӯпјҢе®һи·өйҳҹдёҚд»…дәҶи§ЈеҲ°еҶңжқ‘ж”№йқ©зҡ„иү°иҫӣпјҢд№ҹеӯҰд№ еҲ°дәҶйӮЈдёӘе№ҙд»Јж”№йқ©е…ҲиЎҢиҖ…зҡ„еҙҮй«ҳйЈҺиҢғгҖӮ

гҖҖгҖҖжңҖеҗҺпјҢй»„зҲ·зҲ·з•ҷдёӢеҜ№йқ’е№ҙдәәвҖңзҹҘиЎҢеҗҲдёҖвҖқзҡ„зҫҺеҘҪеҜ„иҜӯпјҢеӢүеҠұж–°ж—¶д»Јйқ’е№ҙеӯҰеӯҗдёҚж–ӯеҘӢиҝӣпјҢеӢҮж”Җй«ҳеі°гҖӮд»ҘзәўжүӢеҚ°ејҖеҗҜзҡ„дёәж°‘д№Ӣи·ҜпјҢз»Ҳе°ҶеҢ–дҪңеҜ№еҗҺ继иҖ…зҡ„дҝЎд»°жүҳд»ҳпјҢж—ўжүҝиҪҪеҺҶеҸІйҮҚйҮҸпјҢдәҰжҳӯзӨәжңӘжқҘжӢ…еҪ“гҖӮ

гҖҖгҖҖи‘Ўиҗ„и—ӨдёӢз»ӯеҶҷж”№йқ©ж–°зҜҮ

гҖҖгҖҖ14ж—ҘпјҢеңЁдёӯзІ®й•ҝеҹҺеҚҺеӨҸй…’еә„пјҢе®һи·өйҳҹи®ӨзңҹеӯҰд№ дәҶи§ЈиөӨйңһзҸ и‘Ўиҗ„зҡ„жҷәиғҪж»ҙзҒҢдёҺж©ЎжңЁжЎ¶йҷҲй…ҝе·ҘиүәпјҢжҺўзҙўзҺ°д»Ји‘Ўиҗ„й…’дә§дёҡй“ҫзҡ„еҲӣж–°е®һи·өгҖӮеҚҺеӨҸй…’еә„дҫқжүҳжҳҢй»Һдә§еҢәзӢ¬зү№зҡ„вҖңеұұжө·жІівҖқеҫ®ж°”еҖҷпјҢжһ„е»әжҷәж…§еҶңдёҡгҖҒз”ҹжҖҒй…ҝйҖ дёҺж–Үж—…дҪ“йӘҢзӣёз»“еҗҲзҡ„зҺ°д»ЈеҢ–дә§дёҡй“ҫгҖӮ

гҖҖгҖҖдёӯзІ®йӣҶеӣўз§ҜжһҒи·өиЎҢеӨ®дјҒиҙЈд»»пјҢеҠ©еҠӣе·©еӣәжӢ“еұ•и„ұиҙ«ж”»еқҡжҲҗжһңпјҢжҺЁиҝӣд№Ўжқ‘е…ЁйқўжҢҜе…ҙгҖӮйҖҡиҝҮвҖңе…¬еҸё+еҗҲдҪңзӨҫ+еҶңжҲ·вҖқжЁЎејҸпјҢж•ҙеҗҲжҳҢй»Һең°еҢә1.2дёҮдә©еңҹең°пјҢе»әи®ҫж ҮеҮҶеҢ–и‘Ўиҗ„з§ҚжӨҚеҹәең°пјҢжҺЁеҠЁеҸ‘еұ•д№Ўжқ‘зү№иүІдә§дёҡгҖӮеҗҢж—¶пјҢд»Ҙи®ўеҚ•еҶңдёҡдҝқйҡңеҶңжҲ·зЁіе®ҡй”Җи·ҜпјҢеёҰеҠЁ3.2дёҮеҶңжҲ·еҸӮдёҺи‘Ўиҗ„з§ҚжӨҚпјҢе®һзҺ°е№ҙеқҮеўһ收4.8дёҮе…ғпјҢдёәд№Ўжқ‘жҢҜе…ҙжіЁе…ҘејәеҠІеҠЁеҠӣгҖӮ

гҖҖгҖҖеңЁеҸӮи§ӮеӯҰд№ е’Ңеә§и°ҲдәӨжөҒдёӯпјҢе®һи·өйҳҹеҗ‘дёӯзІ®йӣҶеӣўеҲҶдә«дәҶе°ҸеІ—жқ‘и°ғз ”жҲҗжһңпјҢдёәдёӯзІ®вҖңе…¬еҸё+еҗҲдҪңзӨҫ+еҶңжҲ·вҖқзҡ„з§ҚжӨҚжЁЎејҸжҸҗдҫӣжЎҲдҫӢеҖҹйүҙпјҢеҠ©еҠӣеӨ®дјҒдёҺеҶңжҲ·е®һзҺ°еҗҲдҪңеҲӣж–°гҖӮдёӯзІ®жңүе…ійғЁй—ЁеҜ№жӯӨзү№еҲ«иҮҙеҮҪж„ҹи°ўгҖӮ

гҖҖгҖҖж”№йқ©зҒ«з§Қз…§дә®йқ’жҳҘеҫҒзЁӢ

гҖҖгҖҖе°ҸеІ—жқ‘з§үжҢҒвҖңж•ўй—Ҝж•ўиҜ•вҖқзІҫзҘһпјҢд»ҺиҢ…иҚүеұӢеҲ°жҷәиғҪеӨ§жЈҡпјҢд»ҺзәўжүӢеҚ°еҲ°дә‘ж•°жҚ®пјҢжҢҒз»ӯеҲ·ж–°зқҖж”№йқ©зӯ”еҚ·гҖӮиҘҝеҢ—е·ҘдёҡеӨ§еӯҰеӯҰеӯҗз”Ёи„ҡжӯҘдёҲйҮҸж”№йқ©д№Ӣи·ҜпјҢжҠҠвҖңеӨ§еҢ…е№ІвҖқзІҫзҘһеҢ–дҪңеҠ©еҠӣд№Ўжқ‘е…ЁйқўжҢҜе…ҙзҡ„йқ’жҳҘеҠЁиғҪгҖӮ

еӣҫдёәе®һи·өйҳҹжҲҗе‘ҳеңЁеӨ§еҢ…е№ІзәӘеҝөйҰҶеүҚеҗҲеҪұгҖӮеӣўйҳҹдҫӣеӣҫ

гҖҖгҖҖж”№йқ©йңҖиҰҒеӢҮж°”пјҢжӣҙйңҖеҲӣж–°гҖӮе®һи·өйҳҹиҙҹиҙЈдәәиЎЁзӨәпјҢйқ’е№ҙиҰҒеҺҡжӨҚзҲұеҶңжғ…жҖҖпјҢеҲ°д№Ўжқ‘дёҖзәҝе°ұдёҡеҲӣдёҡпјҢеҸ‘жү¬еҘӢж–—зІҫзҘһпјҢдёҚж–ӯејҖжӢ“еҲӣж–°пјҢеңЁд№Ўжқ‘е…ЁйқўжҢҜе…ҙеӨ§иҲһеҸ°жҢәиҶәжӢ…еҪ“пјҢиҙЎзҢ®йқ’жҳҘеҠӣйҮҸгҖӮпјҲи®°иҖ… и’Ӣе®ҮйӘҸ йҖҡи®Ҝе‘ҳ жқҺзҝ” е§ҡеӯҹ зҺӢи”Ўзҝ° дёҮжў“е®ёпјү

дә¬е…¬зҪ‘е®үеӨҮ 11010102004843еҸ·

дә¬е…¬зҪ‘е®үеӨҮ 11010102004843еҸ·