2021年7月13日,我与北京师范大学赴遵义白鸽青年志愿者协会桐夏支教队的成员们来到了遵义市正安县杨兴镇桐梓完全小学,在7月13日到7月23日开展了为期10天的暑期支教活动。

山区月明星稀的夜晚我抬头想,是什么样的缘分让我加入了桐夏支教队的集体中,是什么样的缘分让我们选择来到这所学校,又是什么样的缘分让我们最终不负期待于此相逢?一切都像宇宙的起源一样,充满了未知,又带着些宿命,最后归结于圆满

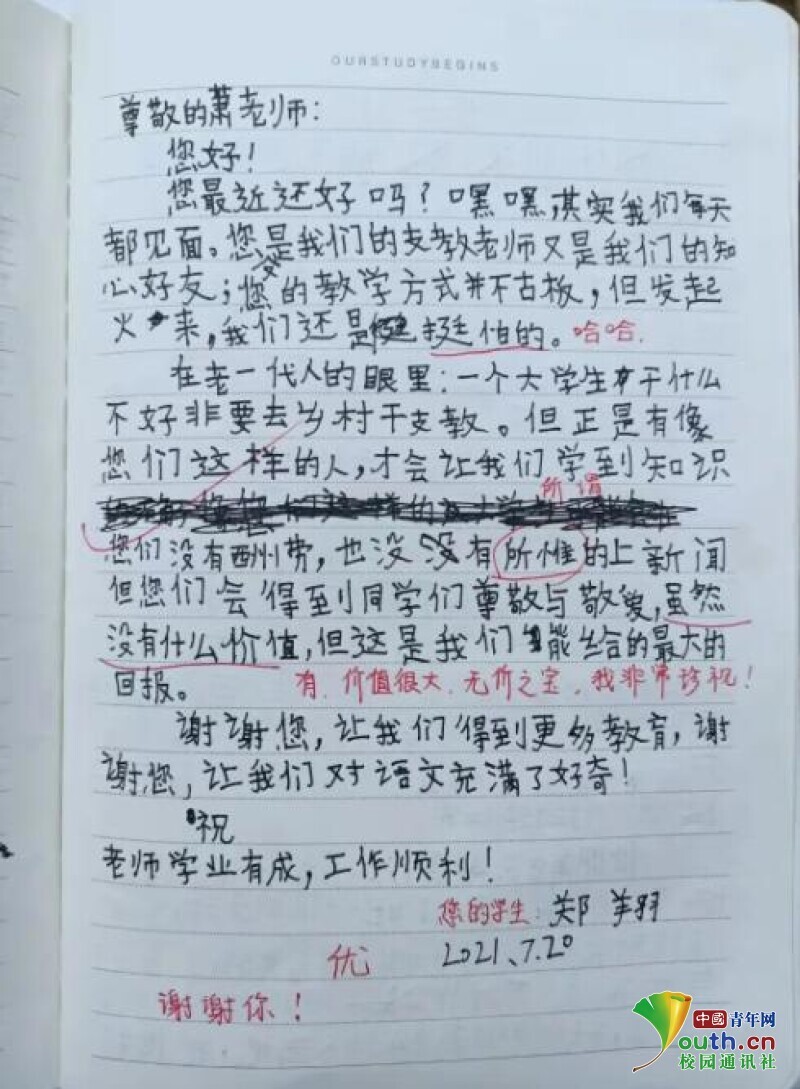

我和孩子们的初见略显仓促,因为没有开营仪式而直接上课,作为一个“身份不明”的助教,我吸引了太多好奇的目光。后来孩子们常常说我像小学生,但不嫌弃我矮,其实这种“低情商”的说法恰恰是我认为这次支教中最有意思的地方——我在桐梓垭看到了孩子们的“真”。这是一种随着年龄增长逐渐褪去的可贵品质,这种“真”在情感的表达上尤为明显。比如每一次见到老师都会叫“老师好”,每一封书信作业中流露的真情实感,每一份为老师践行准备的惊喜,以及临别时每一句热烈直白的“喜欢你”和“谢谢你”。

图为老师正在给学生上课。中国青年网通讯员 萧绎优摄

成年人世界里的“真”,是贴近客观事实,是沉稳内敛式的;而孩子的“真”,是童言无忌,是浪漫直白,也是横冲直撞的。他们会善意地嘲笑我的身高,也会直白地写信告诉我他们能原谅我总是发脾气,还能察觉到我可能记不住他们的名字并且很“大度”地表示没关系。

他们好像永远能自由坦诚地表达出内心的尊重与爱。那是一种不用顾忌格式措辞场合的,一往无前,义无反顾的能力。从我们落笔敲字字斟句酌,反复推敲逻辑顺序起,表达的生机便渐渐在我们这里流逝,就好像越渴望得到那种用平淡的文字就能够打动人心的能力,就越与能轻易用真情实感动人的孩提时代背道而驰。当我读到自己初中时的作文,丰富的词汇量,生动的笔触和稚嫩的笔迹令我感到如此陌生。但也会讶然,原来孩子都是这样的,原来我也曾是这样,成长大概不过如此。

桐梓小学的夏天与大自然紧密相连,充斥着蝉鸣、汗水和果蔬鲜甜的味道,一个小布丁就足以换来快乐。原来简单就是快乐,快乐如此简单——早睡早起,生活充实。在这里,我只是一个老师,是孩子们联系外界的桥梁,是传递火焰的蜡炬,却也是一个唤醒童年的大孩子,学着去卸下一些成熟。感谢桐梓垭给能够了我一个几乎“与世隔绝”的环境,让我站在一个成年人的角度观察孩童单纯而绚丽的世界,回溯过往的得与失,好提起勇气冲向未来。

我很矛盾,既希望孩子们走得慢些,千万不要丧失眼里的光彩,变得和我,和万千普通人一样;却更希望孩子们能跑起来,跑出大山,寻找到山外的星辰大海。

图为学生给老师写的信。中国青年网通讯员 萧绎优摄

我特别内敛,所以不想在最后的集体告别仪式上念小作文,害怕引起伤感,但拗不过孩子们“雨露均沾”的要求,只好说感谢孩子们忍耐我的坏脾气,并表示很高兴和大家一起成长。我自认为很冷酷坚强,殊不知所有老师都以为我哭了,原来影帝竟是我自己。

最后一天的放学,站在最高的台阶上回望学校,的时候,揣摩着心里怅然若失的滋味从何而来。从何而来呢,因为孩子们啊,你们带给我的,远比我带给你们的要多得多。空教室里精心布置的惊喜,黑板上满满当当的祝福,都让离别时刻变得温暖。目送着孩子们放学离开的背影,我还想大声喊话,可是话到嘴边又咽下去,最后只好看着他们一个个远去,心里空了一块。离别的前一晚不小心淋了雨,我们没有狂欢也没有抱头痛哭,十分平静。我们轻轻地走,正如我们悄悄地来,只是那些健康的作息,对虫子的条件反射,还有对孩子们的牵挂都刻进了日常习惯里。(通讯员 萧绎优)

京公网安备 11010102004843号

京公网安备 11010102004843号