2021年7月12日,安徽师范大学“情系川皖·圆梦巴蜀”山区留守儿童支教团一行16人来到了四川省达州市大竹县金鸡学校,开展了17天的支教活动与当地的孩子们一起度过了一段难忘的时光。

“青春像只唱着歌的鸟儿,已从残冬的窗里闯出来,驶放宝蓝的穹窿里去了。”而我们,也将青春的花儿,扎根进四川的大山里。很难想象一群学生结伴远赴四川支教是一种什么样的场景,我们期待着,也深深地担忧着。每位队员在出发之前都收到过家人的叮嘱和关怀,甚至是阻拦。父母总是考虑到很多,路途的遥远,大山的艰苦,可能发生的危险与未知的挑战等等。我们说,已经准备好迎接一切困难和挑战了。此行山高路远,前路未知,背上行囊,带着满满的心意,我们踏上了未知的旅程。

图为支教团出发前在火车站留影。中国青年网通讯员 王涛 摄

往大山深处走,去寻找生命的意义。我们怀着这样的心情展开了十七天的支教活动。真正在实地支教的过程中,我才发现想象与现实大不相同。想象中的支教更多的是山区环境的艰苦,于教学上并没有太多的艰难之处。然而实际却是生活中的困难尚能克服,与孩子们推心置腹的交流和互动上却困难重重。多数孩子愿意主动去沟通,但也有一些孩子受自身性格和家庭环境的影响,不太愿意和人交谈。 我在支教的过程中,就遇到了这样一个孩子。这个孩子今年九岁,他的性格很奇特,上课的时候很活泼,但课下却不愿意和人交谈。孩子的父母离异了,他跟着父亲住。父亲每天早出晚归,家里只有他一个人。每天下午我都要送他回家,起初他很不愿意,自己背着大大的书包跑得飞快。后来渐渐熟悉起来之后也愿意让我送他,只是一路上很沉默,问什么都不愿意回答。后来有一天我教他们手工,下课时随手折了一只小兔子送给了他。

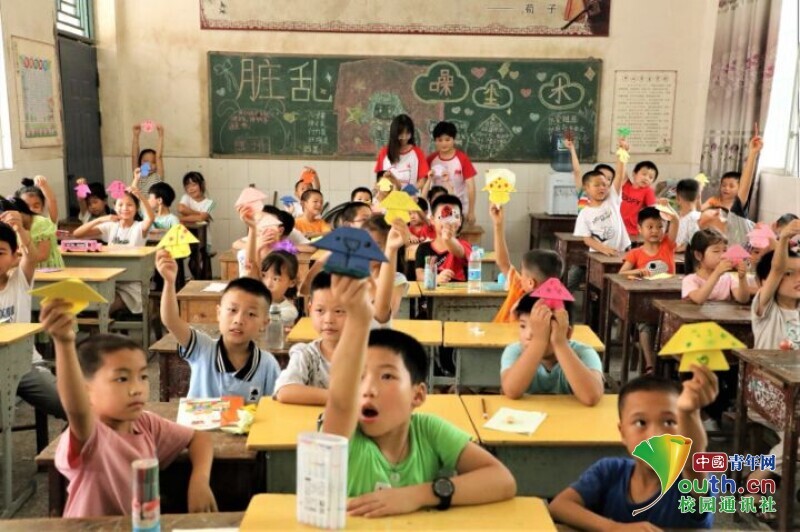

图为孩子们手工课上向老师展示自己的作品。中国青年网通讯员 梁亚梅 摄

那天下午送他回家的时候,他主动牵起了我的手。小孩子的手软乎乎的,我的心里也暖呼呼的。把他送到家门口时我停了下来,跟他挥手告别。他突然背过身去,用手抹了一下眼睛,然后跟我挥手,没有回头。我想我会一直记得那条送他回家的路,路的尽头是连绵起伏的山,即使是在傍晚也有雾气萦绕。我牵着他往前走,一路无声,但我能读懂他沉默的意义。

图为孩子们中午放学去吃饭。中国青年网通员 梁亚梅 摄

在山区支教的日子里,我们一路走一路看,用脚步丈量前进的道路,用心感受奉献的意义。真正的支教不在课堂上,不在一字一句中。我们用十几天的时间陪伴在这群孩子身边,通过日常的交流,学习和定期的家访去了解孩子们的内心世界与真实感受。我们用实际行动去影响他们,改变他们,同时也被影响,被改变。在实地家访的过程中,我们看到了孩子们天真烂漫笑容背后鲜为人知的一面。家庭环境的影响让山区的孩子们被迫早早地懂事,孩子们习惯了将所有的情绪藏在心里,但其实他们也想得到更多的关心和陪伴。我感叹于孩子们的坚强和懂事,也被他们的乐观所打动。孩子们的善良,乐观和坚强深深地影响着我,让我坚定了继续奋斗的信心。

青春要以最热烈的姿态绽放出最艳丽的花朵,青春要一直在路上,青春是勇敢追梦,青春是甘愿奉献。我很幸运,在青春最美好的年华里,和一群志同道合的人一起去奔赴一场梦想之旅。去四川的山区支教,为孩子们点亮前进的道路。这是我对青春最好的诠释,也许很多年后,我会有自己热爱的事业,或者是在为了生存而奔波忙碌,但我只要想起曾经那段美好的支教时光,想起自己曾为了心中的理想,跨越千山万水,义无反顾地去实现,想起那些志同道合的朋友们,在艰难的时光中相互支撑着前行,当我想起这些,我相信我会有坚持的勇气。

以青春之我,奋斗之我,为民族复兴铺路架桥,为祖国建设添砖加瓦。一个人的力量很渺小,但一个人的信仰很伟大。无论我将来要去往何方,有着什么样的际遇,我会始终坚持自己心中的理想。如同坚定脚步踏上支教道路一般,我会坚定地走好人生的每一步,向着正确的道路。

(通讯员 黄芯茹)

京公网安备 11010102004843号

京公网安备 11010102004843号